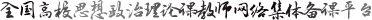

“流脑”全称“流行性脑脊髓膜炎”,是细菌感染导致化脓性脑膜炎。症状为高热、头痛、呕吐,多在冬春季发病,传染性强,发病率与死亡率很高,危害很大。新中国成立以来,在1949年、1959年、1966—1967年、1977年曾出现4次全国性“流脑”高潮。其中1966—1967年的“流脑”疫情是最严重的一次,是由于“文化大革命”初期1966—1967年“红卫兵大串连”的传播和扩散。这次全国性“流脑”大暴发,发病率高达403/10万,共死亡16.7万多人,大多数是青少年,是新中国“流脑”历史发病的最高峰,给人民造成了严重危害。

但是,不仅当时的报纸电台对这次“流脑”大暴发没有任何公开报道,几十年过去后,研究“文化大革命”和“红卫兵大串连”运动的论著,对此都几乎没有提及。因此,本文试图从医学角度,结合社会学,进行一些史实的探讨和分析。

一、1966—1967年“流脑”大暴发背景及原因

历史上传染病的流行,与社会、政治、经济因素有密切关系。政治动荡、战争、饥荒、自然灾害、人口流动迁移等都极易造成疾病流行。20世纪60年代我国发生“文化大革命”政治运动,运动初期发生的红卫兵“大串联”,人口大规模无序流动,是使1966—1967年“流脑”大流行的重要社会因素。

1966 年5月16日,中共中央政治局扩大会议通过了《中国共产党中央委员会通知》,指出党内有睡在我们身边的“赫鲁晓夫”及资产阶级代表人物,要予以揭发批判,揭开了“文化大革命”的序幕。清华大学附中、北京大学附中一些以干部子女为核心的中学生,自发成立了群众造反组织——红卫兵。8月5日,毛泽东写出了《炮打司令部——我的一张大字报》。其后,又写出给红卫兵的一封信,表示对中学生的革命造反活动予以坚决支持!1966年8月18日,毛泽东身着绿军装,佩戴红卫兵袖章,在天安门广场接见了几十万红卫兵和师生群众。接见后,一些北京红卫兵开始走出北京,到全国各城市去宣传鼓动造反,成为红卫兵大串连的先锋队。8月31日,毛泽东在天安门广场第二次接见百万红卫兵和师生群众,明确表示支持红卫兵的全国大串连行动。9月5日,中共中央、国务院发出通知,要求组织外地师生代表来北京参观学习,开展“文化大革命”运动,规定交通一律免费。到1966年11月26日为止,毛泽东在北京先后8次接见了1100万名师生和红卫兵。“红卫兵大串连”运动席卷全国。12月15日,中共中央又发出《关于农村文化大革命的指示(草案)》,提出可以组织一批革命学生下乡串连,使红卫兵运动风潮迅速推广、深入到农村。1966年底到1967年初,是红卫兵“革命大串连”的高峰时期,相当于一个中等国家人口的3000万红卫兵、学校师生在全国到处奔波,起初是北京等地红卫兵到各地鼓动造反,后来主要是各地到北京学习取经,去延安、井冈山、瑞金、韶山等革命圣地参观。这是新中国有史以来第一次人口集中大流动。

红卫兵大串连带来的衣、食、住、行四方面问题,是产生“流脑”流行的直接诱因。

穿衣方面,当时我国民众经济条件很差,南方师生在本地过冬是没有棉衣的,来北京串连也是单衣。1966年10月26日北京刮起7级西北风,气温降至零度,27日夜有冰冻,气温继续降至零下3度。当时在京的外地师生约有百万人之多,御寒能力甚弱,许多外地师生受冻生病。10月27日深夜,北京市委接待处连夜赶写《关于去北京串连要带好御寒衣被的紧急通知》,请全国铁路沿线各站代为广播,并抄成大字报张贴。通知强调,希望来京串连的革命师生,一定要穿好棉衣,带上棉被。但是,这依然没有阻挡住各地来京者的脚步,各接待单位只得动员内部职工大量支援旧衣服、被褥,借给衣着单薄的外地师生临时穿用。北京市又通过租贷公司,租用数量不菲的棉被分发使用。其他外地城市大多数没有北京这样的条件,串连师生难以抵御寒冷带来大面积感冒,成为“流脑”侵袭的第一个突破口。

饮食方面,对上千万人的供应成为刚刚摆脱“三年经济困难”时期的国家最严重问题。1966年8月30日,北京市服务管理局向上级报告说,外地革命师生来势很猛,短短半个月内已出现两次来京高潮,现在最大的问题是吃饭解决不了。报告中称,8月27、28、29日三天,每天都有大批外地师生吃饭没有得到妥善安排,有的师生一天只吃了一顿饭。如笔者之一参加红卫兵串连到井冈山途中,起初地方供应红米饭或者南瓜,后来也难以满足,饿肚子走一天是常事。饮食不周、营养不良,是“流脑”侵袭的第二个突破口。

住宿方面,1966年国庆过后,几十万大量外地师生滞留北京不归,大都穿梭在国家重要机关参与“文革”运动。北京市只得仓促决定在市区街道、空地搭建临时席棚。据北京市土产经营处10月11日报告称,这次供应搭席棚用的席子、竹尖、毛竹、草帘、厚草垫、蒲草褥子、草袋子、草片就总值400多万元,共计1000多节火车的物资。估计全市搭建席棚约28万平方米,几乎把中心城区空地覆盖。外地则没有这样的物力,只能动员腾房。如笔者之一到江西南昌以后,住在接待条件比较好的省委党校,仍然无法应付,只能几百人住在一间大礼堂里,男女混杂打地铺。到新余,则住在农村草棚里。冬春正是“流脑”流行的季节,上述恶劣住宿条件,无疑使流行疫病如虎生翼,一触即发。

交通方面,拥挤的火车、汽车成为“流脑”的主要传播渠道。红卫兵大串连由于人数众多,路线集中,使火车超载几倍,通常运载一百多人的一节车厢,甚至塞满了四、五百人,连座椅下面都躺满了人,水泄不通,动弹不得,上厕所都要踩着长椅背上一点点挪步过去。当时参加大串连的大多是大中学生,缺乏生活自理常识,不注意卫生,加之车厢里缺少饮水食品,抵抗力严重下降。由于交通堵塞严重,往往在一个车站就要停十几个小时。火车外气候寒冷,车厢里又没有暖气,只能封闭窗户,几百人挤压在一起,空气十分浑浊肮脏,一有感冒,立即引起大面积传染。如笔者之一参加红卫兵串连去井冈山,卡车上挤得如沙丁鱼罐头,想抬腿松弛一下麻木的脚都困难。因为有人发生呕吐,拥堵严重,只好下车在深山里步行,也幸免了被井冈山地区暴发的“流脑”传染。

“大串连”同时进行的夺权斗争,打倒了许多医疗卫生领域的领导干部,也造成从国务院卫生部到各省卫生厅的瘫痪、半瘫痪,使中国的卫生防疫体系出现严重紊乱,各地疫情不能及时上报,难以及时组织预防治疗,疫情严重地方急需的药品和医护人员不能及时送达。1966年9月初,北京市为应付全市性的接待难题,很快筹建“市委接待外地革命师生委员会”,由市副食品局、服务局、粮食局、供销社、卫生局五个局人员组成。原来指定在饮食业领导工作经验丰富的金映光挂帅,没想到“文化大革命”运动一深入,金映光却被群众组织停职反省。北京新市委无奈之下只得焦急地从市级机关找出一个或几个革命性强、具备超强解决能力的专人来主事。

大串联造成衣食住行方面的问题,很快导致了疾病的暴发。据周恩来的保健医生张佐良回忆:“高峰时,每天进出北京的红卫兵数量达到150万—170万人之多!……是年秋末冬初,南方来京串连的青年学生,身上衣着单薄,不适应北方的季节气候,加之旅途劳顿、饮食不周等因素,引起呼吸道与肠胃道传染病流行;北京各医院凡是能呆人的地方……包括走廊上都躺满了病人。”可见当时疫情已经比较严重。

根据资料记载,“流脑”首例病人,是广东省阳春县潭水中学一名学生。该生北上大串连回到学校后,于1966年11月17日在马水公社家里发病。从他开始,“流脑”自南至北沿公路干线西侧地区传播蔓延,构成暴发流行。直到1967年,该县发病共4452例,死亡312例。该县中学生又通过大串连,把“流脑”疫情向全国各地迅速传播。“流脑”先在各大城市暴发,又迅速向中小城市及边远农村地区扩散。很多偏僻山区及农村由于红卫兵大串连带来感染,引起自然村疫病暴发流行。有医疗卫生的专业研究者认为,流脑死亡的患者,当时因有的地方偏僻闭塞,实际数字可能比能够统计到的还要多。

在我国1949年、1959年,1966—1967年、1977年出现的4次全国性流行高发中,1966—1967年的“流脑”疫情有最严重高峰、传播迅速的特点。根据疫情统计,1966年全国“流脑”发病病死率起初仅为1.1%,1967年初即高达4.04%,到1967年春季“流脑”发病率已高达403/10万,病死率为5.5%。全国“流脑”病人达304.4万,死亡16.7万人,这是建国以来“流脑”发病最高的年份,造成严重的后果。以死亡人数居第二的广东为例,1966年11月至1967年2月上旬,总计广东省患病51834人,死亡3394人。到1967年3月15日统计,广东全省患病人数己达195745人,死亡l0770人。

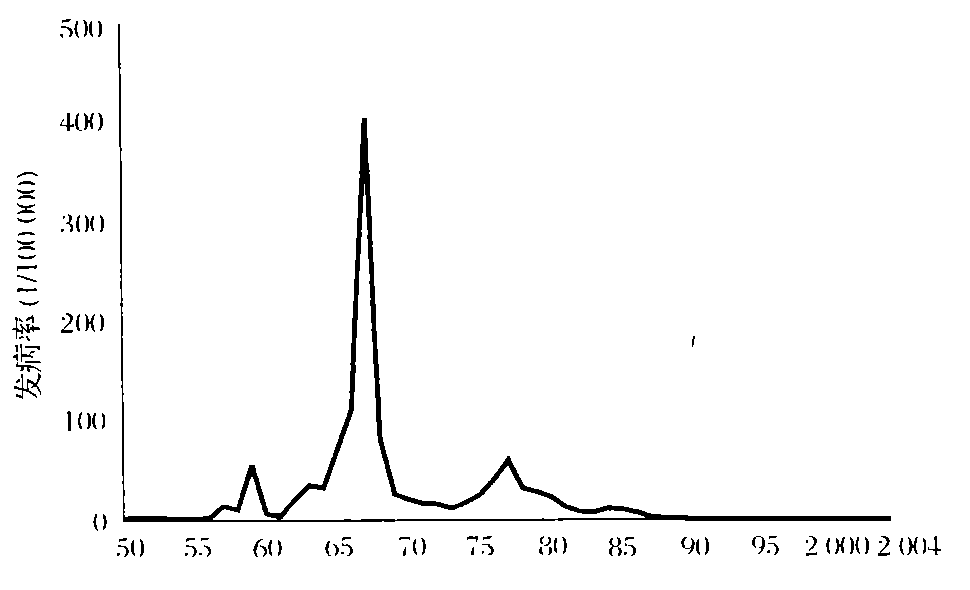

1950—2004年全国“流脑”报告发病情况

从上表可见,1966-1967年的流脑疫情是新中国成立以来最高发病期,传染病暴发快,传染范围广,流脑病患多,死亡率高,给民众健康造成很大的危害,教训是沉痛的。

二、“流脑”大暴发事件应对措施

面对危情,中央及地方党政机构采取了紧急措施进行应对。

首先,是停止红卫兵大串连。

大串连造成了全国交通、经济的严重问题。据国家计委1966年11月27日报告:铁路运输到年底估计有1000万吨物资被积压待运。欠运的物资,主要是煤炭、木材、水泥、钢铁、矿山建筑材料、食盐、农副产品等,大部分是江南地区和三线建设需要的。公路运输普遍紧张,黑龙江省11、12月汽车货运量共有900万吨,但运力只有500万吨,有98万吨粮食集中不起来,7万吨甜菜运不到糖厂;湖北省第四季度汽车货运量共有204万吨,但只能安排130万吨;湖南省积压物资77万吨,天津市积压物资56万吨,辽宁省有80万吨粮食集中不起来,山东和四川各积压物资30万吨左右,河北和安徽各积压物资20万吨,陕西省积压物资12万吨。水运、港口物资积压也十分严重,上海港积压14万吨,广州港积压14万吨,重庆港积压3.4万吨。这些都对生产、建设、人民生活带来了严重影响。西南地区由于水泥运不进去,成昆线有63个隧道口停工,攀枝花选矿厂工地有4500工人停工,华东电网11月22日煤炭库存量只够9天周转量。

周恩来代表国务院向毛泽东为代表的“无产阶级司令部”紧急建议,立即停止大串连。毛泽东同意暂停串连,到明年春天再进行。1966年11月,周恩来亲自起草了《关于北京大、中学校革命师生暂缓外出串连的紧急通知》。11月15日,中共中央正式发出通知,规定从11月21日起暂停到北京和各地串连。12月1日,中共中央、国务院又发出《关于大、中学校革命师生进行革命串连问题的补充通知》,规定12月20日以前在外串连的革命师生必须返回原地,从12月21日起,乘交通工具不再免费,在北京的红卫兵吃饭和乘车也不再免费。当时宣布明年春季再恢复大串连。

第二年春天,没有继续进行大串连,应该是考虑“流脑”暴发的原因。1967年2月3日,中共中央、国务院发出《关于革命师生和红卫兵进行步行串连问题的通知》,规定全国停止长途步行串连。3月10日,中共中央最终发布《关于停止全国大串连的通知》宣布:中央决定,取消原定春暖后进行大串连的计划。“合法”的全国大串连终于停止。以后,虽然仍然有不少群众组织自发地到各地去“支左”串连,但规模大为缩小。中央果断终止大串连的这一系列紧急措施,对控制当时人口的盲目大流动,减少“流脑”等疾病感染,扼止“流脑”疫情蔓延起到了关键作用。

其次,是排除干扰,组织成立专门防治领导机构。

因“文化大革命”的冲击,国务院卫生部长钱信忠在内的许多干部都受到造反派批斗,难以开展正常工作。面对大串连造成的“流脑”严重疫情,周恩来心急如焚,1967年3月7日,他批示要求立即组织卫生干部建立专业机构防治“流脑”:“请富春、先念两同志立即找卫生部孙正、钱信忠、崔义田、黄树则四同志,最好建立一防治脑膜炎办公室,以钱、崔二人和三个造反派各出一人,马上开始工作。这些人要全力以赴,不要再以其他工作干扰他们。”由于卫生部机构已经瘫痪,3月24日周恩来又召集卫生部和造反派组织开会,询问防疫情况。他强调说:“我点钱信忠、崔义田抓“流脑”办公室,四个组织都要支持抓防疫,这个工作是最紧急的,一天都不能迟缓。”

在周恩来的多次亲自过问下,卫生部迅速成立了“流脑”防治专业机构,开始指导全国的“流脑”防疫工作。1967年3月10日,卫生部成立了防治脑膜炎办公室,组织对于“流脑”的预防治疗工作。3月11日,卫生部发出《关于立即组织医疗队下乡防治脑膜炎的通知》,要求各地卫生部门组织医疗队深入基层进行“流脑”防治工作。各地成立防治“流脑”办公室,组织医务防治队伍奔赴疫区治疗。

在中央成立“流脑”防治办公室之前,各地已经采取了一些相应的防治措施,疫情严重的地区成立了防治“流脑”的机构。如1967年1月30日,广东省委发出批复文件,成立流行性脑膜炎防治领导小组,组织防治工作,印发疫情动态及防治情况反映等,下拨各地经费80多万元用于防治工作。如江西井冈山地区,由于疫情蔓延,又遇到大雪,交通阻隔,当地驻军派出了直升飞机,向被困在山中的红卫兵投放了药品。北京市委接待处报告规定,外地革命师生的医疗费、住院伙食费,按实际用量报销;外地学生死亡火葬费,死者的直系亲属来京往返车费,可以报销等等。

第三,各地积极开展防治工作。

“流脑”疫情引起了严重的社会问题,各地政府在动乱中勉力组织进行了“流脑”的防治。1967年1月26日,广东省卫生厅向广东省委提交《关于当前流行性脑膜炎防治工作情况的报告》,并发出防治的紧急通知,指出“流脑”已经波及全省很多地区:“目前省内各地‘流脑’发病率迅速上升,尤其广州地区‘流脑’发病率每天300多例,医院非常紧张。为了抢救阶级兄弟生命,扑灭疫情,建议各级医药卫生部门及医药院校等有关单位……千方百计发掘所有潜力,迅速组织队伍,奔赴疫区,参加防治工作……”

一是广泛宣传预防知识。其中最重要的是宣传戴口鼻罩。广东省卫生厅1967年1月26日给省委的报告说:“流脑是一个呼吸道传染病……只要将侵入途径切断和限阻,就会收到预防的效果。因此,要求大、中城市的居民、革命师生人人戴口鼻罩……戴口鼻罩比吃预防药效果好得多,必须认真推行。”针对口罩不足的情况,各地想了不少办法。如恩平县,“尽了很大力量才供应10万个,才达人口三分之一。各地发动群众用旧布自制口罩,解决了不少问题,但用起来不大雅观,不敢带上圩”。同时,党政机构也大力宣传搞好环境卫生,采取晒被通风等卫生措施。

二是采取药物防治。当时最主要的防治药物是磺胺类,十分紧缺。广东卫生厅报告提到磺胺类药物数量不多,应首先保证在治疗上使用,预防方面只在小范围对密切接触者使用。治疗用的磺胺针剂更是紧缺,广东省防治“流脑”办公室组织省市医药、药检、生产部门和药剂专业师生组成工作组,到部分疫情严重的地方自行试制磺胺类针剂以解决问题。提出医护人员抢救病人时,要注意结合中医药疗法,推广针灸疗法和中医诊治,另外各地在预防上也应用中成药或中草药。广州曾大力推行薄荷含片作为全民含服预防药,不少地方则抢购中草药,服大桉叶、龙胆草、松毛甘草等清凉解毒药。

三是限制人口流动和减少接触。有的地区采取了把守村口的检疫办法,“在流行期间10—15岁以下儿童一律不准出村,外来者只在村口接洽,非进出村不可的人动员其自觉戴好口罩,滴鼻漱口”。另外,减少集会,注意隔离病人的密切接触者等。这些方法都是有效的。

四是大面积消毒。对广东新会、恩平两地的调查表明,“许多小队、大队,甚至公社都进行了全面的消毒,双水公社卖出2000斤漂白粉,供群众自己买回去消毒,恩平县卖去8000斤。恩平横陂公社1月29—31日三天买回白醋1900斤,花了约1400元,每户发半斤进行全面蒸熏”。经过医疗部门积极救治,并采取疫苗注射、服药等预防工作,“流脑”最终得到控制。1968年后全国流脑发病率逐年下降。至1973年达最低点,发病率降为0.112%。这次全国“流脑”疫情大暴发终于结束。

流行性脑膜炎防治宣传画(浙江丽水县预防站)

这场“流脑”暴发虽然一直没有见诸报刊广播公开,但是对于很多青少年患者造成的心理创伤,是历久弥深的,民间记忆也颇为不少。两位历史学者的亲历回忆可资参考。

一位现在是中国社会科学院历史所研究员,她心有余悸地说:“我当时14岁。12月,中央下令停止串连后不久,我从广州返回北京,火车上呆了两天两夜。我在广州住在母亲朋友家,条件还不错,我认为是在火车上同行者传染的。火车上很拥挤,因为寒冷,根本无法通风。疲劳,穿衣单薄,饮食又差。到家后即高烧,剧烈头痛嗓子痛,不能起床,后来全身发冷。记得是父亲抱我急送儿童医院,医生果断确诊‘流脑’。后来人事不省,醒来应是一两天之后。”“我在昏迷前听到的最后一句话,是医生填表问家庭出身,我不知道父亲是如何作答的(父亲当时已经是‘走资派’)。”“出院前出现许多幻觉,比方说我班的革命小将来了。”“打那时起,我一有重病,就会出现幻听、幻视。”

另一位是首都师范大学历史学院教授梁景和,他回忆说:“1967年的3月,我串连回来,头突然发烧,顿时不省人事。父亲立即用自行车驮着我去了几十里外的医院。医生一看,马上用了红霉素,是当时最好的了,一般病都先用青霉素。我昏迷了两天才苏醒过来,反应非常迟钝。医生说,如果再晚送来20分钟,可能就没救了。……当年我们就听说社会上正在流行大脑炎,说这种病传染性很强,死亡率很高,病愈后很多人也会留有后遗症。记得比我们高一年级的一名女生患流脑死了,她是县长的女儿,又是班长,长得高高大大”。

在民间,其他亲历者也有不少回忆。一位当时是西安外语学校学生患者2008年在博客写道:“人生有些重大经历永远也不会忘记。我得过脑膜炎,那情景至今仍像昨日一样清晰。1966年我12岁,那时文化革命刚开始,学校停了课。我们穿过南大街、北大街、北关十字,一路走到学校,果然学校没去几个学生,大家都被脑膜炎吓住了。老师说没什么事,照旧停课,我们便返家。不妙的是回家后我就开始发烧、头痛。妈妈把爸爸叫过来,立即从楼下借了一辆板车,拉着我就向医院跑!急诊室的医生一看症状,二话没说,就在诊断证明上写了两个字:流脑!急诊室里一排排放了十来个脑膜炎病人,我的症状最严重。医生们立即围过来。‘打针!’一个医生指挥着。医生打针,吊瓶子,我丝毫没反应。第三天我开始说话了。后来我慢慢能坐起来吃点东西了。我没傻,脑子反应比过去迟钝了许多。”一位到广州串连的梧州五中学生回忆:“ 在广州市,由于到来的人多,我们在中南局里坐了一个通宵。最后,在陶书记的责令下,我们终于住进了荔湾区的一个学校接待站里,那里的教室横七竖八的人满为患。那时由于流动人口急剧增多,各地都流行着一种疾病流行性脑膜炎,广州也不例外,那时人们真正谈病色变,晚上还好端端的睡着,第二天就见有人被抬走了,是用白布兜头兜面盖住那种呢,而且还是隔三差五的就有人被抬走。”

三、“流脑”大暴发事件的教训

(一)社会动乱是导致和扩大传染病的关键因素

传染性疾病与社会政治有重要的关系,是引发公共卫生问题的温床。1966—1967年中国的“流脑”大暴发,可以说有两方面的原因。首先,当时的医疗卫生条件差,“流脑”难以避免。其次,“流脑”大流行甚至形成暴发,则是由于“文化大革命”的政治动乱促成的。16.7万多人死于“流脑”,其中大多数是青少年,令人痛心,教训极为深刻。我国对于“文化大革命”历史研究很多,但是对于“文化大革命”时期的打乱社会单位结构造成疾病流行,尚缺乏认识总结。

单位是中国城市社会中的一种特殊的组织形式和社会调控形式, 即基本的社会调控单位和资源分配单位。单位社会是新中国公有制和计划经济体制的产物和保障。各级单位代表国家管理着社会的生产和工作,也是治理、改造社会的工具,在我国社会主义建设和发展中发挥了巨大的作用。除了工作单位之外,城镇居民居住的街道办事处、居委会等社区组织也具有准单位性质,主要管理未就业人员和离退休人员,发挥治安保卫和调解人民内部矛盾、服务居民生活的辅助职能。

“文化大革命”中,在“踢开党委闹革命”的口号下,单位党组织普遍瘫痪,无政府主义泛滥,出现了自发成立的形形色色的群众组织,进行造反夺权。在其冲击下,很多单位组织机构陷入混乱,连中央国务院也是在流脑暴发四个月后才勉强得以成立卫生部的专门领导防治机构。红卫兵走出单位横向甚至全国大串连,各级单位失去了管理和制约作用,从新中国成立之初行之有效的基层防治疾病管理制度被破坏,使得大串连中发生了许多反常的现象。“流脑”大暴发只是大自然趁虚而入,对我们的惩罚之一。但是当时在极左思潮影响下,为了避免干扰政治运动,对此不作公开宣传报道,实际上纵容放大了这种灾难后果。

(二)要积极进行科学研究防疫

1949年以来,我国对于传染病防治主要依靠群众性卫生运动,忽视疫苗药物的科学研究,导致“流脑”防治缺乏科学有效的药物防治。50年代我国运用磺胺及青霉素药源,60年代发现脑膜炎对磺胺有耐药性,大多无效,但是没有进行深入的科学研究。当时上海、北京生物制品研究所开始研制菌体疫苗,反应大且效果不好。由于缺乏有效的疫苗预防,导致1966年“流脑”疫情蔓延,传染者甚多,没有有效的药物及时救治导致死亡。1969年我国生物制品所试图研究无毒活疫苗未获成功。70年代我国研制成多糖疫苗,A群疫苗,提高预防效果,流脑发病率才不断下降。60年代“流脑”事件的经验教训表明,传染病防治仅仅依靠群众运动防治是远远不够的,需要依靠科技进步、加强科学研究,才是防控传染性疾病的根本。这方面,也有一些重要经验。虽然在“文化大革命”动乱之中,1966—1967年的“流脑”暴发造成严重损失,付出惨重的代价,但最终得到有效的控制,由此引发国家对于“流脑”疫苗研制的重视。1974年研制的A群菌苗,预防效果不断提高,人群保护力达到86—92%。科技进步促进“流脑”的防治,我国“流脑”的发病率不断降低,1967年为403/10万,1977年为60.1/10万,此后疫情持续下降,至90年代发病率维持在1/10万以下的水平,至2000年发病率维持则在0.2/10万以下的水平,2004年年报告发病率为0.2/10万。2011年为0.022/10万,基本控制了“流脑”发病。

本文原载《中共历史与理论研究》2017年第2辑,转载已获得作者授权,在此表示感谢!