【摘要】全国高校思想政治理论课教学展示活动获奖结果不仅反映了各地各校思政课建设的成效,也呈现了某一区域或某一特定教师群体教学竞争力的差异。以三届获奖样本数据构建的教学竞争力指数(TDACI),呈现出师资结构对教师教学竞争力的支撑性作用显著、院校单位对教师教学竞争力的培育性作用突出、区域空间分布中教师教学竞争力的非均衡性特点明显等分布特征。这启示我们要强化教学竞争力的促建作用,提高高校思政课教师队伍建设质量;强化教学竞争力的促评作用,完善高校思政课改革创新评价体系;强化教学竞争力的促教作用,助力高校思政课教学提质增效。

【关键词】高校思政课教学;教学展示活动;教学竞争力

【作者简介】任鹏,东北大学马克思主义学院院长,教授,博士生导师(辽宁 沈阳 110169);武贵秀,郑州轻工业大学马克思主义学院讲师(河南 郑州 450000)。

【原文出处】《思想政治教育研究》(哈尔滨),2024.6.63~70

【基金项目】教育部首批新文科研究与改革实践项目“一体多维、协同融合的高校‘四史’教育模式探索”(21XWK006);辽宁省研究生教育教学改革研究资助项目“地方红色文化资源有机融入研究生思政课教学的探索与实践”(LNYJG2023086);辽宁省高校思想政治理论课教学改革研究项目“制度自信教育贯穿高校思政课教学全过程研究”(21LNJG002)。

科学、全面、客观的评价体系是实现思政课高质量发展的重要保障,但当前思政课建设的“评价和支持体系有待健全”[1],对思政课改革效果的持续跟踪评价、对思政课教师教学水平的综合评价、对区域思政课建设的整体评价仍需要进一步完善和加强。全国高校思想政治理论课教学展示活动作为国家层面推动思政课教学改革创新的重要举措,不仅是持续展示思政课建设成效、呈现优秀教学示范课程的重要舞台,更是“不断强化教学评价导向”[2]、科学评估高校思政课教师教学竞争力的重要窗口。教学竞争力是参赛教师在各届教学展示活动中角逐奖项(数量和等级)的能力,它不仅反映了不同教师教学水平的相对优势,也可用于科学测评不同师资结构、院校单位、地区省域等要素分类中某一特定教师群体的教学水平,既能在历时性上对思政课教学改革成效进行持续追踪性评价、对思政课教师教学水平提升程度进行趋势性评价,又能在共时性上对区域、省域、校域思政课建设质量作出整体性评价和发展性评价。本文将全国高校思政课教学展示活动获奖教师(首届500名、第二届274名、第三届283名)作为研究样本,构建教学竞争力指数,分析获奖教师教学竞争力在师资结构、院校单位以及空间分布等层面的趋向特点和显著特征,对洞察高校思政课建设发展趋势、评判高校思政课教学改革整体成效、提升高校思政课教师教学能力,具有较好的参考价值。

一、高校思政课教师教学竞争力指数(TDACI)建构的数据来源和研究设计

厘清数据来源、明确研究设计、确定研究方法是展开高校思政课教师教学竞争力指数研究的前提性环节,为后续更为关键的指数构建、趋向分析、结论论证奠定基础。

1.数据来源

选取样本为三届全国高校思想政治理论课教学展示活动(National University Ideological and Political Theory Teaching Demonstration Activities,以下简称“教学展示活动”,TDA)的获奖结果,即教育部2019年11月公布的《首届全国高校思想政治理论课教学展示活动获奖教师名单》,获奖人数共500人,含特等奖51人、一等奖143人、二等奖306人;2021年12月公布的《第二届全国高校思想政治理论课教学展示暨优秀课程观摩活动获奖教师名单》,获奖人数共274人,含特等奖33人、一等奖84人、二等奖157人;2024年2月公布的《第三届全国高校思想政治理论课教学展示活动获奖教师名单》,获奖人数共283人,含特等奖40人、一等奖98人、二等奖145人。

同时,数据获取依据教育部官网、国家统计局官网、各院校官网以及中国知网等相关网站的公开信息。统计获奖教师的毕业院校、最高学历、毕业专业、科研情况、就职院校、所属省份及区域等可查询可计量的要素信息,为探究高校思政课教师教学竞争力提供高质量数据支撑。

2.研究设计

为全面科学、公正严谨地反映和对比三届教学展示活动中不同要素分类下高校思政课教师群体教学能力的实际水平和真实情况,规避三届教学展示活动在参赛人数、获奖总数以及各类教师群体斩获奖项级别等方面的差异性,本研究根据并借鉴高等教育教学竞争力分析模型[3]进行公式运算,构建基于全国高校思想政治理论课教学展示活动的教师教学竞争力指数,即TDACI(Competitiveness Index on TDA)。结合教育部对首届、第二届、第三届教学展示活动各奖项评选表彰的设置比例,对不同奖项级别进行量化处理,对特等奖赋值6,一等奖赋值3,二等奖赋值1。高校思政课教师教学竞争力指数公式如下:

其中:A为某要素某届某类别获奖数量:B为某要素某届某类别获奖等级量化总值;C为某要素某届平均获奖数量;D为某要素某届平均获奖量化值。

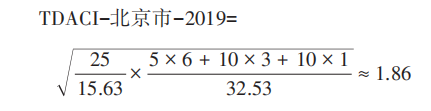

例如,省份要素分布中首届北京市的思政课教师教学竞争力指数计算公式如下:

首届教学展示活动31个省(区、市)和新疆生产建设兵团的平均获奖数量为15.63项,平均量化值为32.53;北京市在首届教学展示活动中获奖共计25项,包括特等奖5项、一等奖10项和二等奖10项,依据上文量化值计算,北京市首届获奖量化值共计70,则北京市在首届教学展示活动中的高校思政课教师教学竞争力指数为:

该指数是某一要素分类中高校思政课教师群体的教学水平相对于该要素整体平均水平的反映。指数数值越大,教学竞争力越强,反之则越弱。相较于单一使用获奖数量或获奖级别,更能客观公正地反映某一区域或特定教师群体在教学展示活动中的综合获奖表现及思政课教学水平和实力。

3.研究方法

采用定量分析与质性研究双维度研究方法。第一,定量分析方法。借助Cite Space5.6.R2文献可视化分析软件和SPSS25.0专业统计软件的文献计量、相关性分析等方法进行数据统计,按照“师资结构分布”“院校单位分布”“省域空间分布”等维度,对不同要素类别中高校思政课教师教学竞争力指数进行定量描述分析。第二,质性研究方法。梳理现有学界研究成果,对高校思政课教师教学竞争力研究现状进行总体把握,用已有研究结论与实证数据分析进行互证深化,厘清高校思政课教师教学竞争力指数的总体趋向和分布特征。

二、高校思政课教师教学竞争力的总体趋向和分布特征

教学竞争力是衡量高校思政课教师在教学能力、科研成果及教学效果等维度综合表现的核心指标,它不仅与教师的主观能力密切相关,同时也受到师资结构、院校特点及所属地域等多重外部因素的深刻影响。对三届教学展示活动构建的TDACI数据统计分析,发现师资结构对高校思政课教师教学竞争力的支撑性作用显著、院校单位对高校思政课教师教学竞争力的培育性作用突出、区域空间分布中思政课教师教学竞争力的非均衡性特点明显等值得关注的趋势特征。

1.师资结构对高校思政课教师教学竞争力的支撑性作用显著

高校思政课教师队伍的师资结构,涵盖年龄、学历、职称、学缘背景以及学科分布等多个方面,是高校思政课教师教学竞争力的重要影响因素。从三届TDACI情况看,师资结构对思政课教师教学竞争力影响显著,特别是学历、专业及科研等要素,不仅直接影响思政课教师教学比赛的获奖结果,而且对激发思政课教师潜在的教学竞争意识和积极性、提升思政课教师教学能力具有正向支撑作用。

学历是高校思政课教师教学竞争力的基础支撑。学历不仅是评估思政课教师队伍建设质量的重要指标,也是思政课教师教学竞争力不可或缺的支撑要素。教育部公布数据显示,2023年“普通、职业高校研究生以上学位教师比例79.14%,比上年增长0.6个百分点”[4],高校教师学历层次持续提高,高学历人才成为高校教育教学发展的重要支撑力量,学历在教师队伍建设中的基础地位日益凸显。三届教学展示活动中,具有博士学位的教师整体上的TDACI(首届1.53、第二届1.62、第三届1.58)均高于具有硕士学位(首届1.43、第二届1.40、第三届1.37)和本科学历的教师(首届0.04、第二届0.04、第三届0.03),表现出较大教学优势和较强教学竞争力,进一步揭示了学历与思政课教师教学竞争力之间的正相关性。基于三届TDACI分析可以得出,“教师学历与其知识储备、思维眼界有着直接联系”[5],同等条件下,思政课教师学历越高,“对教育教学及教师职业具有更高的期待和更深刻的理解,更具有教学学术研究的能力,对教师专业发展活动的积极性越高”[6],潜在的教学竞争力越强,越能适应高校思政课教学高质量发展的需求。

专业是高校思政课教师教学竞争力的核心支撑。教师所学专业集中体现为其在学科知识、教育能力以及职业素质等方面的专业性和独特性,教师的专业对口度直接影响教学内容的深度和广度、教学方法的选择和实施以及教学效果的好坏与教学质量的高低,被视为“评价高校教学和人才培养质量的核心内容”[7]。三届教学展示活动中,马克思主义理论学科专业获奖教师的TDACI(首届1.13、第二届1.26、第三届1.55)均高于其他学科专业(首届0.87、第二届1.20、第三届0.89)教师,教师专业越对口,呈现出的教学竞争力越高。基于三届TDACI也可以进一步分析得出,“科班”出身的思政课教师相比非马克思主义理论学科专业的思政课教师,具备更加扎实的学科基础和理论素养,更能熟练掌握和运用马克思主义基本原理以及贯穿其中的立场观点方法,做到“以透彻的学理分析回应学生,以彻底的思想理论说服学生,用真理的强大力量引导学生”[8],真正让高校思政课讲出政治高度和理论深度。

科研是高校思政课教师教学竞争力的关键支撑。科学研究不仅是马克思主义理论学科自身建设的主要任务,也是提升思政课实效性和教学质量的有力保障,更是提升思政课教师理论素养和教学能力的关键支撑。三届教学展示活动中,获奖教师科研论域为马克思主义理论学科的TDACI(首届1.08、第二届1.36、第三届1.38)远大于其他所有学科(首届0.91、第二届0.64、第三届0.62),充分显示出高校思政课教师的科研论域聚焦于马克思主义理论学科,学术研究过程与成果符合马克思主义理论学科的内涵和规范,在提升教学竞争力方面的优势显著。高校思政课教师“只有具有深厚的理论功底和缜密的科学思维才能讲好思政课与专业课”[9],只有在马克思主义理论研究上下足功夫,不断优化学科思维方法和学科话语体系,才能科学回答和系统阐释中国之问、世界之问、人民之问、时代之问,有效解答学生的理论困惑、拓展学生的理论视野,进而在思政课教学中展现更强的教学竞争力。

2.院校单位对高校思政课教师教学竞争力的培育性作用突出

各类高校是思政课教师培养的核心主体,在教师职前培育、入职培训、在职研修等阶段,通过构建完善的学科课程体系、组织丰富的教学实践活动、开展多元的学术交流研讨、提供系统的职业发展规划等举措,发挥着塑造与提升教师教学竞争力至关重要的培育作用。

从毕业院校看,师范类重点马院培育高教学竞争力思政课教师的优势突出。三届教学展示活动中,毕业于全国重点马院及培育单位的思政课教师的TDACI(首届1.77、第二届1.93、第三届1.21)均显著高于毕业于设有博士点(首届0.70、第二届1.22、第三届1.19)和硕士点(首届0.50、第二届0.83、第三届0.24)高校的思政课教师,充分证实“重点马院培养的博士生,多数会成为未来高校思政课教师队伍的重要来源和骨干力量”[10],也突显了这些院校在培育高水平教学型人才方面的专业优势。值得注意的是,东北师范大学(首届1.72、第二届1.47、第三届1.32)、北京师范大学(首届1.36、第二届1.26、第三届1.44)、陕西师范大学(首届1.23、第二届1.61、第三届1.11)的三届TDACI排名均位列前10,这凸显了师范类全国重点马院及培育单位对高教学竞争力思政课教师的培养贡献大、示范性强、支撑作用突出,在培育高水平教学型思政课教师方面充分发挥了“领头雁”作用。这主要源于它们对思政课教师培养体系的完善优化和创新实践,不仅重视教师在职前教育阶段的理论“修炼”和科研“实战”,而且还注重授课能力的培养和实训,进而全面提升教师教学技能和教学素养,为增强高校思政课教师的潜在教学竞争力奠定了坚实的基础。

从就职院校来看,设有马克思主义理论学科硕博点的院校培养高教学竞争力思政课教师的成效显著。自“05方案”实施以后,增列马克思主义理论一级学科以及单独审批增列马克思主义理论一、二级学科博士点、硕士点的举措,极大推动了马克思主义理论学科的发展。据相关统计,“设有马克思主义理论一级学科博士点的院校由2014年的22所到2024年的58所,增加了36所。设有马克思主义理论一级学科硕士点的院校由2014年的77所到2024年的140所,增加了63所”[11]。马克思主义理论学科的硕博点数量持续攀升,为推动高校思政课教学质量提升提供了坚实的学科支撑。三届教学展示活动中,就职于设有硕博点高校的思政课教师的TDACI(首届2.79、第二届2.65、第三届3.00)均显著高于就职于本科(首届1.34、第二届0.81、第三届0.80)、独立学院(首届0.05、第二届0.18、第三届0.24)、高职(首届2.41、第二届2.35、第三届3.00)、高专(首届0.44、第二届0.64、第三届0.24)等院校的思政课教师。这表明,拥有硕博点院校的思政课教师教学竞争力明显优于尚未设立硕博点院校的教师。因此,应继续加大力度、积极推动马克思主义理论学科硕博学位授权点建设,同时对于“如何发挥马克思主义理论学科对大多数没有学科点高校的思政课教学的支撑、服务作用,如何让大多数普通本专科高校的思政课教师找到学科的归属感”[12]的问题,应当持续予以重视和深入研究。

3.区域空间分布中思政课教师教学竞争力的非均衡性特点明显

区域空间分布中思政课教师教学竞争力的非均衡性,一方面显现为东部、中部、西部三大区域在教学竞争力上呈现出明显的梯度差异,并且这种差异随着各区域思政课建设成效的提升而展现出动态变化的特征,另一方面表现为不同省份高校思政课教师教学竞争力两极分化的发展态势。

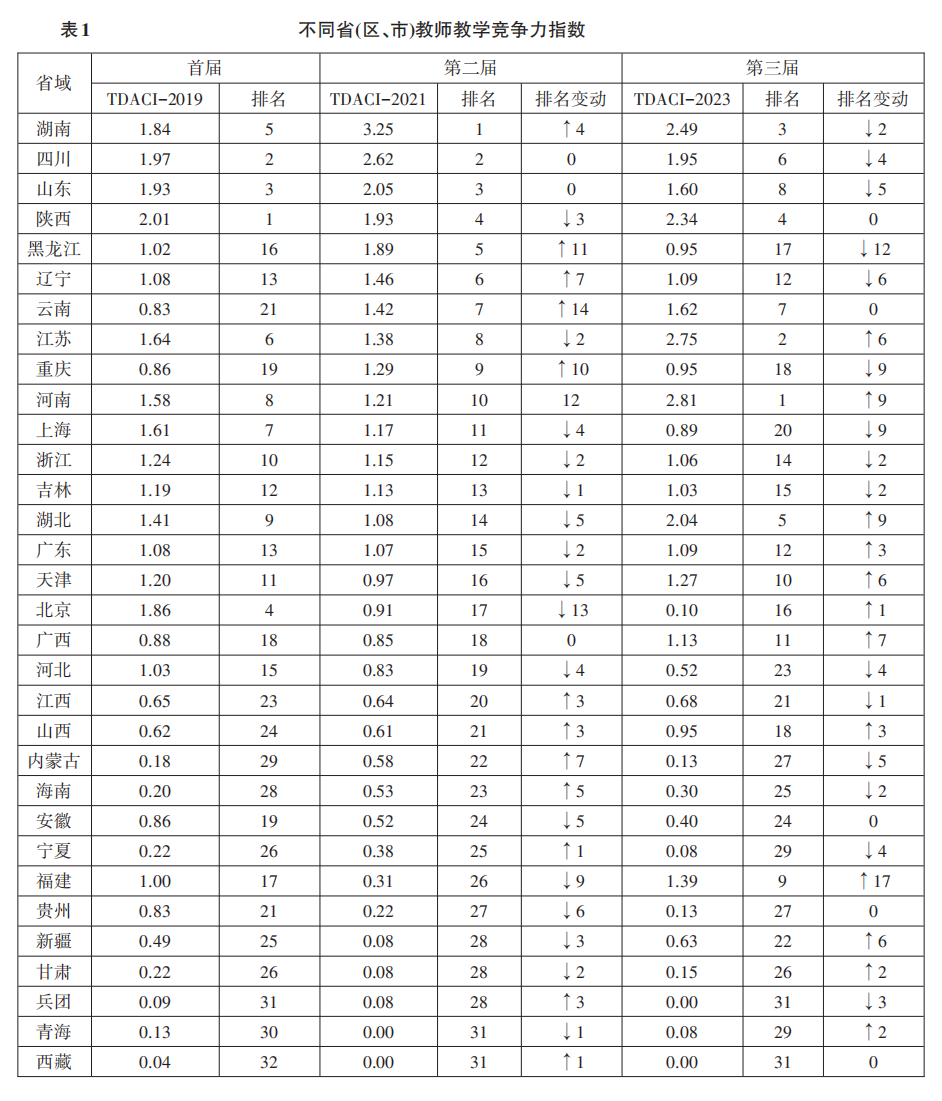

东部、中部、西部三大区域思政课教师教学竞争力呈现明显的梯度差异与动态变化。三届教学展示活动中,东部(首届1.31、第二届1.12、第三届1.43)、中部(首届0.86、第二届0.98、第三届1.10)、西部(首届0.83、第二届0.90、第三届0.69)地区的TDACI排名均依次降低,三大区域教学竞争力的差异性和不均衡性“一定程度上反映出各地思政课教学水平的梯度”[13]。同时,第二、三届东部地区的TDACI有所降低,中部、西部地区的TDACI逐步提升,形成了“东降中西升”的现象。结合变异系数①来看,相比首届,第二、三届东部地区TDACI(首届0.73、第二届0.76、第三届0.77)的变异系数增大,内部差异性和不均衡性进一步扩大。而第二、三届中部地区TDACI(首届0.74、第二届0.70、第三届0.61)、西部地区TDACI(首届0.81、第二届0.80、第三届0.53)的变异系数则均有所减小,中、西部的各省(区、市)思政课教学非均衡性稍有改善,思政课师资力量和教学差距逐步缩小。这主要源于国家通过政策资源投入带动中西部地区高校思政课整体发展,增强区域内部高校思政课建设的协同性。尤其是近年来“河南、四川、陕西等地以赛促教、以赛促改、以赛促建,着力提升思政课教师的业务能力与育人水平”[14],持续推动了中西部地区内部高校思政课教学均衡发展。

省域高校思政课教师教学竞争力呈现显著的两极分化发展态势。一方面,部分省(区、市)教学竞争力稳定领先,思政课改革成效显著。三届教学展示活动中,湖南省、陕西省、四川省、山东省、江苏省、河南省连续三届TDACI排名均稳居前10(详见表1),上海市、湖南省、四川省以及陕西省等连续三届均获得“优秀组织奖”,整体教学竞争力水平高且较为稳定。这不仅得益于这些省(区、市)和高校高度重视、精心组织、齐抓共管教学比赛,持续推动思政课教学改革,而且得益于其能够结合自身实际和优势探索一系列适合思政课教学的特色做法和组织经验。另一方面,部分教育资源丰沛、师资水平高超的高教大省(区、市)的教学竞争力指数排名却持续落后、波动不定,甚至出现了较大幅度的下滑。这一现象深刻揭示了教育资源与教学竞赛结果之间的非线性关联,拥有丰富的教育资源并不能直接转化为高水平的教学质量。相反,这一转化过程需要依赖于各省(区、市)对教学竞赛的周密策划与组织、教育资源的精确配置与有效投放,以及省域与高校间的紧密协作与相互配合。这些要素的有机结合和协同作用,才能确保教育资源在促进思政课教学质量提升中发挥最大潜力和价值。

三、高校思政课教师教学竞争力的现实启示

教学竞争力作为衡量高校思政课教师相对教学水平的重要指标,可以作为评价思政课教学实绩的重要方式。当然,我们不能单纯凭借获奖数量、获奖等级评价高校思政课教师教学质量。但是,运用好基于获奖等级和获奖数量构建的教学竞争力指数,在一定程度上可以推动思政课建设评价体系更加完善,能够对新时代高校思政课改革创新起到正向促进作用。另外,教学竞争力只是提供了评价思政课的一个维度,教学竞争力指数计量公式是否具有通用性需要进一步验证,评价体系和标准是否完善、研究结论是否科学以及评价效度和难度如何也均需要更多的数据支撑和持续跟踪研究。

1.强化教学竞争力的促建作用,提升高校思政课教师队伍建设质量

当前是高校思政课教师队伍配齐到建强、增量向提质的关键阶段,全面提升高校思政课教师队伍建设质量是高校思政课改革创新工作的重要任务。要在严格落实“六个要”“八个相统一”的目标原则基础上,聚焦师资结构、院校单位、省域空间等要素变量,进一步增强高校思政课教师培养培育质量,促进其发挥好“关键作用”。

聚焦师资结构要素,提升高校思政课教师队伍的专业性。习近平指出,思政课教师“队伍结构还要优化,整体素质还要提升”[15]。教育部统计数据显示,截至2023年底,全国高校思政课专兼职教师超过14.5万人,其中专职教师超过11.3万人,教师队伍的专职化水平显著提升。但不代表高校思政课教师整体的专业化水平明显提高。面对当前“坚持培养高素质专业化思政课教师队伍”[16]的目标要求。第一,在配齐建强思政课教师队伍工作中,要综合考量多重师资结构要素。在学历结构上,提升“教师学历层次—院校层次”的匹配度;在学缘结构上,促进教师所学专业与所教课程的交叉融合;在科研论域上,要推进科学研究聚焦于马克思主义理论学科、服务于思政课教学,引导教师不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。第二,要通过人才引进、访学交流、专题培训、基层锻炼、项目资助以及在职研修等多元化渠道优化高校思政课教师专业素养,切实促进当前部分院校思政课教师队伍学历层级不一、专业背景不一致、科研论域不相匹配等问题的持续改善,推动高校思政课师资队伍增强专业认同、夯实专业能力、提高思政课教学专业化水平,促使高校思政课教师“把实现专业发展从一种外在的负担转化为内在需求,实现‘要我发展’到‘我要发展’的根本转变”[17]。

聚焦院校单位要素,加强高校思政课教师职前教育与职后培训的衔接性。第一,加强示范引领。习近平指出:“要加强教师教育体系建设,加大对师范院校的支持力度,不断提高教师培养培训的质量”[18],而“形成高质量的教师培养体系需强化部属师范大学的龙头作用、省属师范大学的主体作用、师范学院的基石作用”[19]。因此,在思政课教师培养体系中,要通过加强政策供给和教育资源的倾斜力度,提高师范类院校的地位,尤其要在设有重点马院的师范类院校增设马克思主义理论学科及相关学科硕士和博士点,为高校订单式培养高素质专业化思政课教师。同时依托高水平师范类院校重点开展教学研修,促使师范类重点马院在建构职前职后衔接的培养模式上发挥好引领性效能,辐射并带动全国高校马克思主义学院抓实全阶段、全过程的师资培养工作。第二,强化交流互通。加强尚未设立马克思主义理论学科点的学校与全国重点马院、师范类马院的合作交流力度,引导其充分借鉴师范类院校的教、学、研、培一体化教师发展模式,尤其要“重视思政课教师职前职后的贯通培养”[20]。一方面,紧密围绕思政课教师在职前阶段的培养需求,加强公共基础、学科专业以及教师教育等课程内容知识的有机衔接,确保他们具备扎实的专业素养和教育教学能力。另一方面,充分考虑教师在职期间的发展需求,强化职前教育与职后培训的动态联动,助力实现“站上讲台”到“站稳讲台”的职业转变,“讲好一堂课”向“讲好一门课”的精进突破。

聚焦区域空间要素,构建不同省际高校思政课教师队伍建设的协同性机制。第一,完善帮扶机制。根据不同区域、不同层次、不同类型的院校特点,跨区域构建高校思政课建设的对口支援机制、经验传递机制、示范带动机制,完善特级教授、资深教师以及教研团队“传帮带”机制,逐步缩小师资力量和教学水平差距,有力推动全国高校思政课教师队伍更平衡更充分发展,思政课整体教学水平不断提升。第二,构建协作机制。通过挂职、支教、进修等方式,在区际、省际、校际之间积极开展教学研讨、共同组织课题研究、协同推进人才培养工作,助力形成教学竞争力强、教学质量优、育人水平高的思政课教师队伍,推动全国高校思政课教师队伍均衡发展。第三,健全共享机制。面临各区域思政课教学资源不均衡不充分的问题,要通过构建跨区域思政课教学公共服务平台、完善跨区域优质教学资源库、健全跨区域教学资源共建共享机制等措施,打破地区壁垒,从而破解区域间交流不足,难以形成积极互动局面的困境。尤其高等教育发展水平、教育资源拥有程度、政策支持力度具备相对优势的东部地区,要主动与中西部地区携手共进,推进高校思政课教师队伍建设的协同提升。

2.强化教学竞争力的促评作用,完善高校思政课改革创新评价体系

教学竞争力指数,作为衡量教师相对教学水平的重要指标,相较于单一的获奖数量、获奖级别和获奖率等标准,其综合性与适用性更为显著。加强教学竞争力指数应用,将其纳入思政课改革创新成效相关评价体系,能够激发教师提升教学水平与教学竞争力的积极性,同时为教育管理部门的决策制定、资源配置提供参考。

将教学竞争力纳入思政课教学质量监测体系。一方面,建立数据驱动的动态监测机制,定期收集分析教学比赛相关数据,实时掌握各层次教学比赛的真实情况,深度分析思政课教师赛事结果,并将分析结果及时反馈并传达给教师和教学管理部门,为高校思政课教学质量改进提供数据支撑和具体指导。另一方面,强化教学竞争力在教学质量考核体系中的结果运用,在《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》指导下,教学竞争力被明确列入督查督导教学工作重点内容,有助于明确教学工作实绩的权重,引导学院学科建设形成紧抓教学工作、注重教学实绩、提升教学质量的良好氛围。

将教学竞争力纳入高校思政课教师评价体系。《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》指出,要把“教学效果作为思政课教师专业技术职务(职称)评聘的根本标准”[21]。教学竞争力作为教学效果的直接反映,理应成为高校思政课教师评价体系的重要标准。要分层次分类别,将教学比赛经历作为教师绩效考核、评奖评优、职称评定、高层次人才评定和支持计划以及名师工作室评选、重大课题项目申报、教指委聘用等奖励项目的重要条件,引导思政课教师提升教学实力、强化教学竞争力。

将教学竞争力纳入思政课教育教学资源的优化配置体系。东部地区的教育资源优势显著,但部分省市的TDACI排名并不靠前。相反,中西部地区的部分省市教学竞争力并不低于东部地区。因此,从中央到地方、从院校到学科,在指标投放、经费划拨、项目支持、先行试点等有关思政课的教育资源配置中,应把教学竞争力作为地区(省、区、市)、高校、学科获得教育资源的重要参考指标,对教学竞争力强的优秀地区及高校在博士招生指标、重点学科、教研基地、教学创新中心、科研立项等资源配置方面加大支持力度,切实将优质教育资源转化为后备师资培养成效。

将教学竞争力纳入一域一省一校的思政课整体考评体系。在各地区高校思政课建设工作绩效评估指标中增加教学竞争力考核要素,把教学比赛情况列为所在单位教学工作考核、办学质量评估的重要内容,作为领导班子、主要领导和分管干部综合考核的重要参考,作为“一省一策思政课”集体行动结项验收和大中小学思政课一体化共同体、全国高校思政课“手拉手”集体备课中心、全国高校思政课名师工作室、全国高校思政课教学创新中心等年检的重要依据,有助于提升省域、地区、高校管理部门加强思政课建设的积极性,提升各省(区、市)各校引导高校思政课教师参与教学展示活动、提升教学能力的主动性。

3.强化教学竞争力的促教作用,助力高校思政课教学提质增效

教学展示活动中教学竞争力的呈现对高校思政课教学改革具有重要的引领和激励作用,要抓住两年一次的全国高校思政课教学展示活动评审契机,更广泛、更真实、更积极地提高思政课教师教学竞争力,推动新时代思政课教学质量提升和教学改革增效。

扩大教学展示活动参赛范围,更广泛呈现教学竞争力。教育主管部门要协同中央主流媒体加大对教学展示活动结果的推广宣传力度,定期设置专栏持续宣传获奖个人、获奖单位以及“优秀组织奖”获奖地区,增强高校思政课示范教学展示活动的社会影响力,提升思政课教师参与教学展示活动的积极性。尤其对独立学院、中外合作办学、民办高职等参赛人数偏少的院校,要加大对教学展示活动的宣传力度,提升教师对教学展示活动的知晓度、重视度和参与度,紧抓教学展示活动的重要机遇,调动高校思政课教师的参赛主动性。

完善教学展示活动赛事规则,更真实展现教学竞争力。在首届和第二届教学展示活动基础上,第三届“教学竞赛单元”活动流程中,从网络评审环节的学情分析报告、创新教案与课件、说课视频,再到现场教学展示的抽题“裸讲”,赛事规则越来越规范,越来越接近思政课课堂教学的要求。因此,在厘清比赛与授课的目的、备赛与备课的方式、赛场与教室的区别基础上,更要聚焦思政课课堂教学环境、教学过程和教学要求,持续完善教学展示活动的赛事规则和组织机制,使得“赛课”向“课堂”靠近,让参赛教师切实发挥出真正的教学水平和教学竞争力,进而发挥出教学展示活动对思政课教学的促进和引领作用。

健全教学展示活动奖励机制,更积极提高教学竞争力。“参加教学竞赛活动已成为教师教学能力提升的最有效手段”[22],要通过建立健全国家级、省级教学展示活动的相关奖励机制,提升高校思政课教师“以奖促改、以赛促教”的积极性。要及时、隆重表彰荣获教学展示活动高等级奖项获奖者,对获奖个人和单位予以配套奖励,在国家级荣誉称号评定中予以增列;对教学突出的高校思政课教师实行职称破格、薪资从优,努力发挥高等级获奖名师的示范作用,形成激励一片、带动整体的积极效应;建设教学媒体宣传矩阵,推广教学展示活动中获奖的优质教学资源和品牌课,将其纳入教学素材库、示范课程库等思政课教学资源库,推动获奖成果产生更大实践价值;表彰获得多项奖项的高校和获得“优秀组织奖”的省(区、市),最大程度发挥教学竞争力效益,引导高校思政课教师更加重视提升教学质量和教学能力,紧抓教学展示活动的重要机遇,积极提高教学竞争力。

注释:

①此处采用变异系数表征东中西部区域内部的均衡性。变异系数(Coefficient of Variation)又称离散系数、标准差系数,是描述标准差与平均数间的比值,反映变世之间的相对离散程度,其反映单位均值上的各指标观测值的离散程度,变异系数越大,说明区域内部省(区、市)之间的差异性越大,均衡性越低。

参考文献:

[1][8][15]习近平.思政课是落实立德树人根本任务的关键课程[J].求是,2020(17):7,12,7.

[2]教育部社会科学司.全面推进新时代思政课高质量发展 坚持不懈用党的创新理论铸魂育人[J].中国高等教育,2024(6):1.

[3]吕立杰,张鹏.我国各省份高等教育教学竞争力研究——基于国家级教学成果奖的分析[J].西北师大学报(社会科学版),2018(4):91-97.

[4]教育部新闻发布会介绍2023年全国教育事业发展基本情况职业教育经济服务能力受关注[J].教育科学论坛,2024(15):3-4.

[5]王红,罗小丹.师资配给制:优化乡村教师队伍的现实路径选择[J].教育学报,2024(5):75-86.

[6]杜艳芳,刘义兵.高校基层教学组织建设的影响因素及其作用机制[J/OL].重庆高教研究,1-18.

[7]李玲玲,梁晶晶,许洋.大学生就业价值取向形成机理及优化机制[J].教育发展研究,2024(7):17-25.

[9]吴潜涛,雷洲.新时代思想政治教育学科高质量发展的着力点[J].思想教育研究,2024(10):47-53.

[10]卢黎歌,隋牧蓉.关于全国重点马克思主义学院发挥引领示范作用的思考[J].马克思主义理论学科研究,2017(6):166-176.

[11]邢鹏飞,叶盼.新时代思想政治教育本科专业建设的突破进展与未来指向[J].思想政治教育研究,2024(4):92-98.

[12]王军,朱喆.马克思主义理论学科与思想政治理论课的支撑互动分析[J].思想教育研究,2016(7):79-83.

[13]任鹏,武贵秀.高校思想政治理论课教学水平的影响因素及提升策略——基于首届全国高校思想政治理论课教学展示活动的回顾性研究[J].思想理论教育,2021(3):70-75.

[14]不负重托办好学校思想政治理论课[N].人民日报,2024-03-18(1).

[16]中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》[J].中华人民共和国教育部公报,2019(9):2-7.

[17]王永斌,徐占元.学习共同体:高校思政课教师专业发展的新向度[J].思想政治教育研究,2022(5):86-90.

[18]习近平.做党和人民满意的好老师[N].人民日报,2014-09-10(2).

[19]赵英,朱旭东.论高质量教师教育体系建构[J].中国高教研究,2021(10):52-57.

[20]许瑞芳,张宜萱.大中小学思想政治理论课一体化建设的回顾与展望[J].思想理论教育,2024(3):17-23.

[21]新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定[J].中华人民共和国国务院公报,2020(13):7-11.

[22]推动教学竞赛活动面向日常课堂教学[N].中国教育报,2024-04-23(5).