2014年初,北京师范大学“以问题为导向的思政课分众教学模式创新与探索”入选2013年度高校思想政治理论课教学方法改革项目“择优推广计划”,这一改革项目以“问题”和“分众”两个要素:“问题”要素着重发现学生在理论认知和思想认识上存在的困惑与问题,并以此为导向,将教学内容专题化,增强针对性;“分众”要素在于区分受众,针对不同学生群体采取不同的教学手段,建构起立体化、多层次的教学体系,以求得最大限度关注学生的个体发展。项目入选一年来,教学团队在前期工作的基础上,以“思想道德修养与法律基础”课为主要载体展开了深入的研究与试验,建立了该课程的三级教学体系,形成一个完整的以问题为导向的分众教学模式,受到学生欢迎,教学效果有了明显提升,在与兄弟院校的交流中也获得了普遍认可。

一、项目实施情况

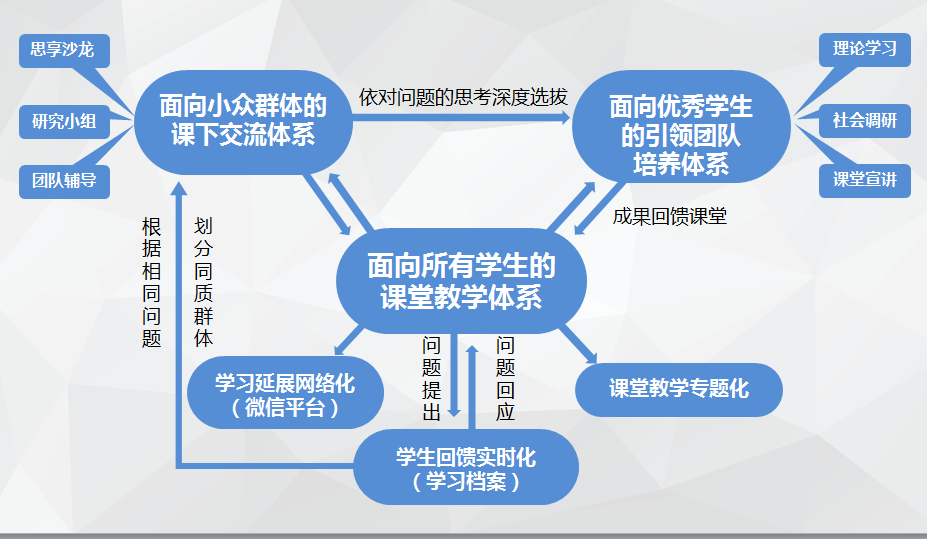

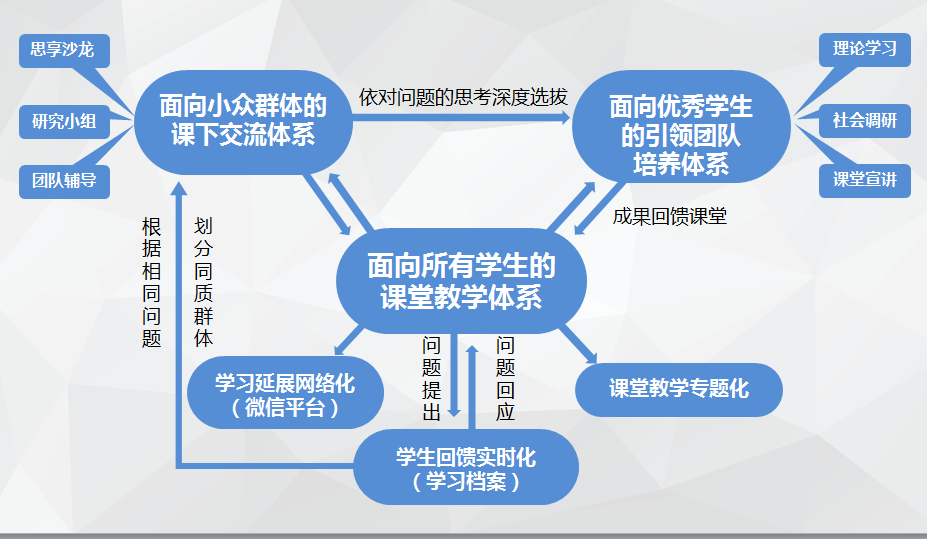

始终围绕“分众教学”和“问题导向”两个核心要素展开教学工作,形成了包括“面向所有学生的课堂教学体系”、“面向小众群体的课下交流体系”、“面向优秀学生的引领团队培养体系”三级教学体系在内的教学模式。具体实施过程如下。

1.第一级:面向所有学生的课堂教学体系(木铎思享教学平台[“木铎思享”是我们为这一课程教学起的名字,喻意北京师范大学思想道德修养与法律基础课,希望通过课程,实现师生之间思想的充分交流。])

限于学校师生比情况,课堂的主要方式依然是大班教学。我们采取专题教学轮班授课制,辅以学习档案和微信平台,实现了课堂教学专题化、学生反馈实时化、学习延展网络化。

(1)课堂教学专题化。我们根据教材内容,结合每位教师的研究专长设置了16个专题,所有任课教师统一均在本班讲授绪论、两个主讲专题和视频教学以及互动答疑,然后,呈梯次顺序分别到其他教师的班级循环上课。

(2)学生反馈实时化。为及时掌握学生每堂课的收获,以及在听课过程中产生的问题和困惑,我们制作了学习档案,其中对每一专题均设置了“印象最深的一句话”、“课堂感悟”、“疑问与困惑”三个栏目,要求学生随堂记录,教师实施回收并对提出的问题及时回应。

(3)学习延展网络化。我们开通了“木铎思享”公共微信平台,作为课程的补充,每周围绕一个讲授专题推送一些阅读材料,推荐阅读书目,同时也通过这个平台收集学生对课程的意见和建议,还可以作为师生之间思想交流的平台。如果某位学生有问题,可以在这个平台里私信教师,进行单独的交流。

2.第二级:面向具有同质问题的小众群体的课下交流体系(木铎思享交流会)

依据“学习档案”,以及师生交流的情况,以讲授专题为各个单元,选择对关注同一专题并提出问题的学生,组成多个同质性小众群体,邀请任课教师、相关学者和辅导员等为他们解疑释惑。主要包括三种形式:

(1)木铎思享沙龙。“基础课”是学生选课制,每个教学班均包括来自多个院系的学生,很难有共同的课余时间,鉴于此,我们采用午餐会的形式,请任课教师就学生提出的问题进行深度解答。如,在王树荫老师讲授“理想信念与大学生成长成才”一讲时,学生在学习档案中写下了自己多方面的困惑,如“中国共产党人的理想信念是怎样形成的?”、“坚持远大理想与共同理想,哪一种理想可以完成,需要多久?是跨越还是无限追求至无限接近?”、“现在人们的理想信念大多浮躁,大多不脱离将来赚大钱,买大房子,有一份好工作。这样的理想信念与几十年前老一辈人年轻时的理想信念大大不同,这两者是否有矛盾?”、“如何才能知道我们树立的信念是正确的?”等等,这些原汁原味的问题真实地反映了学生的思想状况。我们就通过木铎思享沙龙,邀请提出问题的同学与王老师面对面交流讨论,起到了很好的教育效果。

(2)研究性成长小组。对于一些学生的能力水平能够进行自我解答的问题,我们组织多个同质性困惑研究小组,围绕共同关心的话题展开自主研究。如2014——2015学年第一学期,我们针对大一新生的特点,组织探究大学生活成长小组,开展相关调研活动,形成了包括“大学的阅读”、“我们的人际关系”、“大学生的道德现状”等调研报告,帮助学生尽快适应大学生活。

(3)团队辅导。“基础课”首先要解决大一新生面临的成长困惑,对一些适应力不强、思想不成熟的学生,这些困惑可能阻碍他们更好地进行学习状态,为此我们邀请相关专业的老师和辅导员,通过自我探索教育、沙盘辅导、团队建设等方式,为他们提供更有效的指导。

3.第三级:面向优秀学生的朋辈引领团队培养体系(木铎思享团)

选拔优秀学生进行系统的学习指导,并引导他们将学习成果回馈课堂,实现对大多数学生的朋辈引领,是我们在教学中始终坚持的一项工作。过去的一年中,经过反复的摸索实验,初步形成了比较完整的朋辈引领团队培养体系,定名为“木铎思享团”,仿照学生社团管理方式运行,以保证它的延续性。

社团定位:由“思想道德修养与法律基础课”教学团队具体指导的学生理论时政类社团,隶属北京师范大学马克思主义学院。

发展目标:配合学校思想政治理论课教学,以培育和践行社会主义核心价值观,学习、宣传党的理论政策,解读国内政治生活、社会生活为主要内容,并采取多种形式将学习成果适时反馈至课堂和同学之中,起到朋辈正向引领的作用。

组织方式:由思政课教师担任指导老师,以相关学者和辅导员为顾问,每学期通过思政课课堂“学习档案”,结合任课教师和学生所在院系的推荐,选拔对理论和时政问题有浓厚兴趣,且有较强思维能力的学生,社团初创阶段每学期吸纳新成员不超过20人。原有成员在课程结束后如有意愿可以继续参与社团活动。

学习途径:社团组织成员开展学习活动。主要包括:(1)理论学习:邀请有关教师和专家,结合学生中存在的思想问题和认识问题,讲解理论、解读政策,分析社会现象,提升成员的理论水平和思想认识。(2)开展调研:含校园调研和社会调研,其中校园调研立意“以学生的视角看学生”,反映当前大学生的思想状况;社会调研立意“走进广阔天地倾听民生民意”,深入了解国家发展和社会进步,加深对思政课教学相关内容的理解。(3)学习回馈:立意“以学生教育学生,以学生引领学生”,通过课堂讲授和时政宣讲等形式,将学习成果回馈课堂,实现朋辈引领。

在过去的一年中,我们的教学团队按照上述思路建设“木铎思享团”,组织成员听取了如“社会主义核心价值观与青年发展”、“习近平治国理政学习报告”、“五四精神与青年责任”等,并组织他们开展校园调研,形成了“90后大学生眼中的马克思主义”、“90后大学生眼中的马克思主义中国化”、“90后大学生眼中的西方”、“90后大学生眼中的中国未来”、“90后大学生眼中的中国共产党”等多份调研报告,同时配合课程教学开展课堂宣讲,为同学讲授“全球化时代的国家安全”、“十八届四中全会之依法治国”、“习李新政中的宪法发展”、“如何看待当前的反腐败形势”等等。

图1 以问题为导向的思政课分众教学模式图

二、主要教学成效

经过一年来的努力,我们的“思想道德修养与法律基础”课教学取得了明显的成效。

一是教学更有针对性。贯穿整个分众教学模式始终的是“问题导向”,我们设置学习档案主要的目的在于发现学生对教学内容提出的问题和困惑,并以问题划分受众,形成不同层次的教学,同时以问题展开交流、以问题进行辅导、以问题实现朋辈引领。由于能够及时获取学生的思想状况,教师在讲授中能够准确把握学生问题,从问题出发进行教学设计,课堂更具吸引力。

二是教学更有深度和学理性。“基础课”内容构成涉及多个学科,其中包括哲学、法学、伦理学、政治学、历史学等内容体系,而每位任课教师的教育背景、知识结构都是有限的,通讲就有可能出现忽强忽弱的问题。我们的专题教学有利于教师发挥各自的学术特长,就专题内容精心提炼教材的相关章节,分解教材内容,集中精力把教材讲深讲透,化解课程体系的多学科性、内容的多样性、结构的复杂性。

三是学生更有积极性。现有教学模式在一定程度克服了当前普遍采用的大班教学的弊端,将单向度教学转变为双向实时反馈,将重视学生的普遍性转变为关注学生的差异性和层次性,在一定程度上实现了真正意义上的因材施教,受到学生的广泛欢迎。有的同学反应轮流授课可以体验不同老师的独特教学风格,富有新鲜感,这样的授课方式可以使同学们感受不同老师的教学方法和理念,领略不同老师的魅力,带给学生不同的情感体验和审美变化;有的同学认为每个老师负责一个专题就可以对该专题深入研究、剖析,老师们会越来越熟悉该专题的教授,了解学生对该专题的认识和看法;也有的同学反应这种模式可以减轻因选课不当而造成的整个学期对这门课程的排斥现象,弥补没有选到喜欢的老师的课的遗憾。

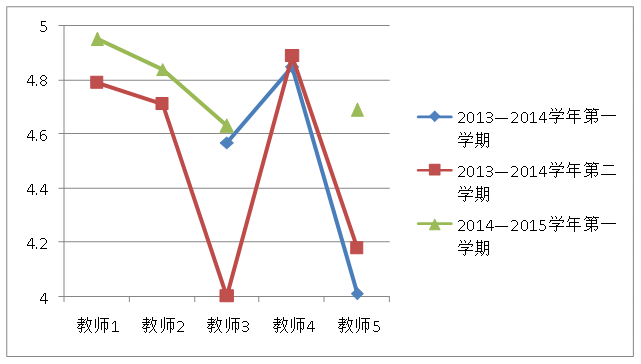

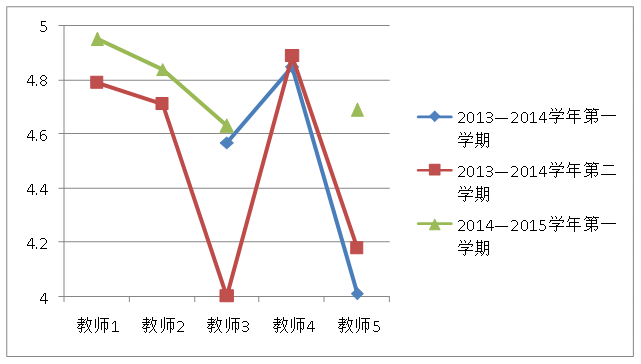

教学效果的提升直接反映在教学评价上,一年来,本教学团队教师在学生评估中的成绩整体呈上升趋势。以2013—2015学年三个学期五位任课教师的教学质量评价得分为例,教师1的得分由2013—2014学年第二学期的4.79上升到4.95;教师2的得分由2013—2014学年第二学期的4.71上升到4.84;教师3的得分从2013—2014学年第一学期的4.57降到第二学期的4分,采用专题教学后得分回升到4.63;教师4的得分由2013—2014学年第一学期的4.85上升到第二学期的4.89;教师5的三个学期的得分分别是4.01、4.18和4.69,第三个学期较第一学期得分上升了14个百分点。(如下图所示)

图2:教师教学质量评价得分趋势图

三、团队建设与教研成果

教学团队现有7名成员,其中教授3人,副教授2人,讲师2人。一年来,团队成员在教学科研方面取得了多项成果。

2014年以来,团队中1人入选教育部思想政治教育中青年杰出人才支持计划培育对象;1人获北京高校2015年思想道德修养与法律基础课教学基本功比赛一等奖。

2014年以来,团队成员发表9篇与思政课教学相关的论文,包括《以问题为导向的思想政治理论课分众教学模式探讨》(《思想理论教育》,2015年第2期)、《分众教学模式在“基础课”中的运用与反思》(《湖北社会科学》,待发表)、《论故事叙事在大学生思想政治教育中的运用》(《学校党建与思想教育》,2014年第6期)、《论文本转换与当代青年对主流意识形态认同度的提升》(《当代世界与社会主义》,2014年第5期)、《深入开展法制宣传教育》(《北京党史》,2014年第6期)、《当代青年践行社会主义核心价值观的科学指南》(《中国高等教育》,2014年第7期)、《关于诚信的若干思考》(《光明日报》,2014年4月18日第7版)、《诚信问题与社会主义核心价值观紧密相关》(《前线》,2014年第6期)、《大学生“三个自信”的现状与提升路径——基于北京市部分高校的调查》(《晋中学院学报》,2014年第4期)等。还在《马克思主义研究》、《中国特色社会主义》、《教学研究》、《人民论坛》、《前线》等期刊公开发表12篇科研论文。

2014年以来,团队成员共获五项省部级课题立项,包括北京市社会科学基金重大项目“共产党员理想信念教育的历史进程与基本经验研究”,教育部人文社会科学研究专项(一类)“法治中国与社会主义国家治理能力现代化建设研究”,首都大学生思想政治教育课题一般课题“高校马克思主义理论教育有效性生成路径的生态学分析”和支持课题“大学生党员对‘中国特色社会主义道路理论制度’认同研究”。

四、经验交流及宣传推广

在教学研究的基础上,团队也积极致力于将我们对教学改革的思考和实验进行宣传推广,在与同行的交流切磋中不断完善教学模式。

——2014 年1月11日,思想道德修养与法律基础研究会2013年会在北京湖北大厦召开。团队负责人在会上作了题为“构建以问题为导向的基础课分众教学模式”的报告。主要从立论的由来、基本框架和实施步骤、理论性和创新性、适用性与影响力四个方面进行了详细阐述,得到了与会者的肯定。

——2014年6月12日,由北京市委教育工委主办、北京联合大学承办的“首都高校思想政治理论课专题教学改革论坛”在北京联合大学举办。在此次论坛上,团队负责人就“问题导向的思政课分众教学模式探索与创新”作了专题发言。

——2014年10月9日至11日,由东北地区马克思主义理论学科(思想政治理论课)建设研究会与《思想理论教育导刊》联合主办、东北师范大学马克思主义学部承办的2014年高校思想政治理论课教学方法拓展研讨会在东北师范大学召开。团队负责人作为2013年高校思想政治理论课教学方法改革项目“择优推广计划”入选项目的主持人,就教学方法改革项目作了主题报告。

——2014年11月16日,团队负责人参加了由北京航空航天大学思想政治理论学院与《思想教育研究》编辑部联合举办“全国高校培育大学生社会主义核心价值观与思政课教学方法改革研讨会”,在会上阐述了以大学生热点难点问题为切入点进行授课的教学方法。