【摘要】十八大以来,“纲要”课作为高校思想政治工作的重要渠道,其课程建设与教学工作备受关注,相关学术研究成果在文献计量学视角下呈现出显著特征。从研究主体特质来看,作者的高生产能力并不代表其学术影响力,文献来源机构区域分布广泛,以经济发达地区和近现代历史文化资源较为丰富的地区为主;从研究样本的特质来看,核心期刊的文献虽然占比极低,但具有显著的学术影响力;从研究内容来看,基于对关键词的词频和共现分析,从教学模式与方法、教学内容、课程功能三个方面探讨目前“纲要”课程与教学的研究热点。十八大以来,相关研究虽成果层出不穷,但存在着重经验总结,轻理论探讨;历史性突出,政治性淡化等问题,既有研究成果的视野还有待进一步拓展。

【关键词】中国近现代史纲要;教学研究;文献计量学;热点;问题

【作者简介】林子荣,武汉大学马克思主义学院讲师,武汉大学台湾研究所助理研究员,中国统一战线理论研究会党外知识分子统战工作理论研究基地研究人员;宋俭,武汉大学马克思主义学院教授、博士生导师,马克思主义与中国实践创新中心研究员;潘婷,武汉大学马克思主义学院硕士研究生。

【原文出处】《思想政治课研究》(沪),2018.6.43~50

【基金项目】武汉大学重点马克思主义学院建设项目研究课题“新形势下高校港澳台侨生思想政治引导工作研究”。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央审时度势、高瞻远瞩,高度重视培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人,对加强高校思想政治工作作出一系列重大部署。“中国近现代史纲要”(以下简称“纲要”)作为全国高等学校本科生必修的思想政治理论课程之一,是高校思想政治工作的重要渠道,十八大以来关于“纲要”课程建设与教学工作备受关注,相关研究成果层出不穷。期刊乃学术之载体,关于“纲要”课程与教学研究的现状、热点及问题可在期刊所载论文中窥见一斑。本文以中国知网数据库(CNKI)为依托,采用文献计量学的研究方法,以较为详实的数据分析,呈现十八大以来“纲要”课程与教学的学术研究概况,探索新形势下“纲要”课程与教学研究的热点,剖析目前相关研究中存在的问题。

一、样本、指标与方法

(一)分析样本

本次研究样本以中国知网为基础数据库,通过中国知网—期刊—高级检索页面,将“检索条件控制”的“主题”依次设定为“中国近现代史纲要”“纲要”“史纲”,“发表时间”输入为2013年至2017年,由此获得所有在统计期间内刊载与“中国近现代史纲要”“纲要”“史纲”这些主题词相关的文章。在此有两点需要说明:其一,为使样本更符合研究的需要,也更具代表性,对所得样本逐一核查,将其中的会议论文、学习体会、新闻宣传类短文、访谈类短文章、重复文献、非相关文献等予以排除;其二,由于在检索中使用的是中国知网“主题”检索,故样本中存在相当一部分论文在题目中并未直接体现出与“纲要”课程与教学的绝对相关性,但是这部分论文在论证中仍与本研究对象呈现出一定的相对相关性。

(二)考察指标

样本数据库的建立只是整个计量分析过程的基础环节,要对所选数据进行计量模型构建,必须设置能直观反映文献多方面特性的研究指标。本次研究结合研究样本的特征及研究目的设置了多个一级指标,包括“研究主体特质差异指标”“研究样本特质差异指标”“十八大以来关于‘纲要’课程与教学研究热点”。为使研究更加精确,在每一个一级指标项下设置了多个二级指标:其一,“研究主体特质差异指标”囊括了作者个人学术影响力、研究机构分布;其二,“研究样本特质差异指标”项下设置了样本文献来源、样本文献发文期刊分布情况等二级指标;其三,在“十八大以来关于‘纲要’课程与教学研究热点”项下对样本文献关键词分布进行描述并加以分析,以此探索十八大以来关于“纲要”课程与教学研究热点。

(三)统计方法

在确定文献样本数据库和各类研究指标的情况下,本文充分利用了Office办公软件(Excel软件、SmartArt软件)在处理数据方面的强大功能,借助筛选、排序等功能控制数据的抽取和比对,并通过制图将数据转化为静态或动态的图形、图像,使得隐性知识显性化,从而相对快速地分析、理解数据,发现规律。此外,本文还利用SATI3.2软件抽取样本文献的关键词、机构、第一作者单位等,并统计其频次。在分析研究热点时,本文基于SATI3.2软件获得的关键词共现频次,利用UCINET6.0软件对样本文献的关键词共现进行网络图谱绘制和中心性可视化分析。

二、研究主体及样本的特质分析

十八大以来,“纲要”课程与教学研究在文献计量学视角的透视下表现出诸多规律性特质,本文主要从研究主体特质及研究样本特质两个面向加以分析。研究主体特质主要从作者学术影响力及研究机构展开;研究样本特质主要从样本本身出发,对样本文献的年度分布情况、发文期刊分布情况和影响力等方面进行差异化分析,以揭示样本本身所蕴含的规律。

(一)研究主体特质差异指标

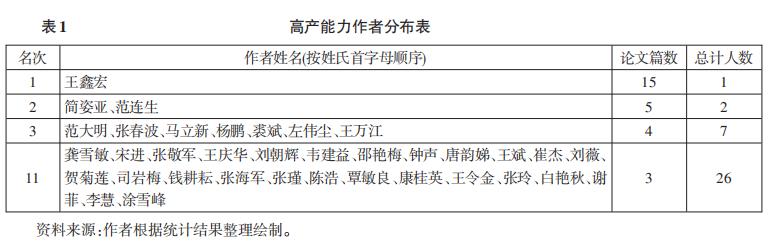

在972篇样本文献中,共提取到760位作者(只包含第一作者,未考虑同名不同人情况),平均每位第一作者发表1.28篇论文。在研究样本文献的作者分布情况时,本文拟引入以论文生产量划分高产作者和低产作者的普赖斯定律[1]。根据普赖斯定律,高产能力作者的数量约等于全部作者数总数的平方根,那么本次样本文献中前28位(■≈27.57)为高产能力作者,其中有8人的发文数并列第28位,因此,这972篇样本文献中,高产能力作者共有36人,详见表1。这些高产能力作者占第一作者总数的4.73%,但发文数达131篇,占样本文献总数的13.48%。

1.作者学术影响力

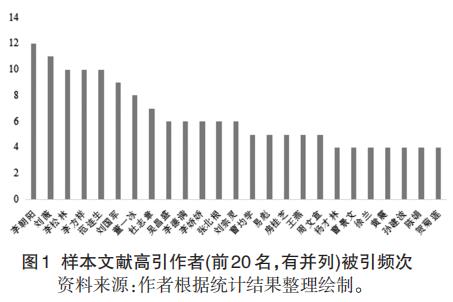

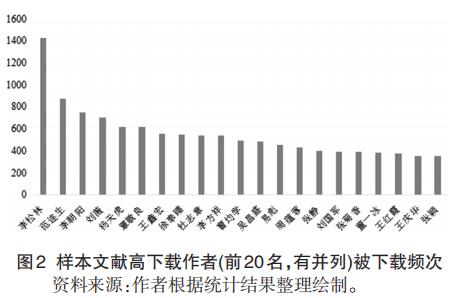

衡量作者学术影响力差异可通过发表文章的被引用频次和被下载频次两个指标直观地体现出来。“对他人的学术论文进行引用,是学术研究传承的具体表现。学术论文被引用的频次能揭示其学术影响力,引用越多,表明其对学术交流和研究产生的作用越大。”[2]而下载频次则往往与作者的知名度以及研究主题的契合度相关。[3]一般来说,被引频次较高的论文通常被下载频次也较高,但被下载频次较高的论文,其被引频次却不一定较高,两者之间仅存在相对关联性。[4][5]不过,被引频次更新具有一定的滞后性,而被下载频次则可更直接地显示期刊文献被读者参考的情况。因此,对于一篇文献影响力的评价必须综合地、具体地观察这两项指标。本研究为得到更科学严谨的数据结论,在统计图1样本文献高引作者(前20名,存在并列的情况)被引频次和图2样本文献高下载作者(前20名,有并列)被下载频次的过程中,样本文献涉及2人及以上合著的,均只统计第一作者。将图1、图2所涉作者进行关联对比不难发现,两图之间存在较高的竞合关系,李松林、刘薇、李朝阳、李方祥、范连生、刘国军、杜志章、吴昌盛、曹均学、易彪等10位作者均名列两类统计中。

此外,如果综合分析图1和表1,可知高产能力作者与样本文献高引作者仅有三位重合,分别是刘薇、范连生、贺菊莲;综合分析图2和表1,可知高产能力作者与样本文献高下载作者也仅有四位重合,分别是范连生、刘薇、王鑫宏、覃敏良以及王庆华;综合图1、图2以及表1,重合作者有且只有两位,由此可见作者的生产能力与其学术影响力并无绝对相关性。

2.研究机构分布

关于研究机构的统计,为避免评估不当,只统计每篇文献的第一署名单位。本次研究从972篇文献中,共提取710个研究机构,表明十八大以来关于“中国近现代史纲要”课程与教学研究受到了学界的广泛关注,大量科研机构参与研究并发表成果。从这些科研机构的结构来看,其中仅有5篇来自科研单位,其余均属于高等院校。这一结果是由本研究对象所决定的,“纲要”是全国高等学校本科生修学的思想政治理论课,因而关于该门课程的建设与教学研究的主体也主要来自高等学校,科研单位和党政部门相对较少甚至为零。另据统计,在样本文献中,第一署名单位为“985”“211”大学的论文共63篇,所占比例仅为6.48%,绝大部分论文的作者来自一般大学。造成这一局面的原因除了“985”“211”大学的数量客观上要少于一般大学之外,也与“985”“211”大学在“纲要”课程与教学研究方面投入精力不足直接相关。[6]

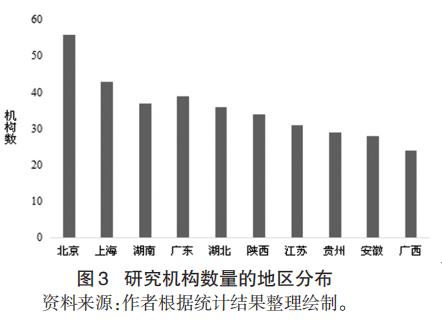

从这些科研机构的地区分布来看,样本文献来源机构数量排在前十位的地区依次是北京、上海、湖南、广东、湖北、陕西、江苏、贵州、安徽、广西。其中北京、上海、广东三地经济发展水平较高,教育资源丰富,高校众多,在相关研究方面投入量大,产出也较多,而湖南、陕西、贵州、安徽、广西等中西部省份尽管高等教育水平相对落后,但相关科研产出也有不俗表现。这一方面是因为“纲要”课作为思想政治理论课在全国范围内推广的实践较为成功,教学水平提升及经验累积带动相关科研的开展;另一方面也与当地有着较为丰富的中国近现代历史文化资源相关。这些地区大多为革命老区,红色资源丰富,为“纲要”课程和教学的研究提供了可资开发、利用的素材,推动了当地科研机构的相关研究。

(二)研究样本特质差异指标

1.样本文献年度分布

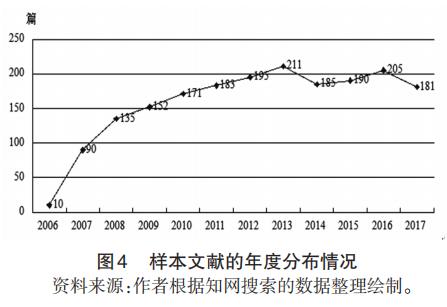

近年来,由于全国普通高等学校纷纷设立马克思主义学院,“纲要”教师队伍迅速膨胀。一方面在职称考核、业绩考核激励下,“纲要”教学研究论文大量涌现;另一方面,随着教学实践推进,教学心得凝练、教学方法总结以及教学思路设计等也催生了众多教学研究论文。如下页图4所示,自2006年“纲要”课程全面铺开,样本文献数量逐年攀升,直到2013年达到峰值以后才有所回落。2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,这一年,为了及时将党的十八大精神有机融入课堂,相关研究成果颇丰。此外,对于8年“纲要”课的教学实践进行理论总结的迫切需要也使2013年的研究成果在量上更为突出。十八大以来,每年都有一定量的相关论文见刊,这反映了随着“纲要”课程开设时间的增长,教学水平逐渐提升,教学研究的论文在量上也进入一个相对稳定的时期。2016年,全国高校思想政治工作会议在北京召开。此次会议是自2005年全国加强和改进大学生思想政治教育工作会议以来,时隔11年再次召开的全国高校思想政治工作会议,在高校师生中引起了强烈反响,也带动了这一年“纲要”课相关研究发文量的增长。

2.载文期刊分布情况

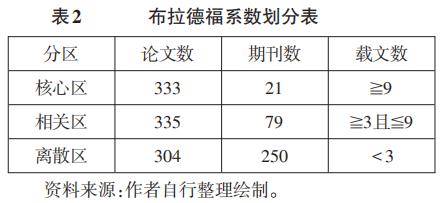

通过对本次972篇样本文献的来源期刊进行统计发现,样本文献的来源期刊共有350种。为了考察“纲要”课程与教学研究的主要学术阵地,本文尝试引入分析科技期刊载文规律的布拉德福定律,将来源期刊划分为核心区期刊、相关区期刊和离散区期刊三大类。具体而言,首先以期刊载文数量为标准将来源期刊进行降序排列,然后把期刊分为核心区、相关区和离散区,这三个区域的论文数量必须大致相当,如若划分结果使落在三个区域的期刊数之比(核心区期刊数:相关区期刊数:离散区期刊数)为1∶n∶■,则期刊分布规律符合布拉德福定律,n即为布拉德福离散系数,载文数大于n的期刊即为相关研究的重要来源期刊。笔者在避免出现载文数量相同的期刊却分属不同区块的情况下,尽可能使每个区域文献容量大致相等,由此将本研究样本文献来源期刊加以划分,结果见表2。得到的3个划分区域的期刊数比例为21∶79∶250=1∶3.76∶11.9,显示样本文献来源期刊的分布规律大致符合布拉德福定律,布拉德福离散系数为3.76。由此,我们判定样本文献发文期刊载文数量4篇及以上的期刊是相关研究的发文重点期刊。统计显示,载文数量4篇以上的重点期刊涵盖了属于核心区的全部21个期刊(载文数量≥9)以及属于相关区的44个期刊(见下页表3),总计65个,发文量共计563篇,占样本文献总量的57.92%。

3.样本文献质量检视

本文采取南京大学中国社会科学研究评价中心所推出的评价体系,CSSCI来源期刊(含扩展版)、一般期刊两大类别为依据,对十八大以来的“纲要”课程与教学研究论文进行统计。在检索的972篇样本文献中,来自CSSCI来源期刊(含扩展版)的文献仅为51篇,所占比例约为5.2%;出自普通期刊的文献为921篇,所占比例约为94.8%,两者差距显著。可见,关于“中国近现代史纲要”课程与教学相关的研究的质量还有待进一步提升。

在65个重点期刊中,仅有《思想理论教育导刊》《思想理论教育》《思想教育研究》《学校党建与思想教育》《思想政治教育研究》属于CSSCI来源期刊(含扩展版),发文量共计75篇,仅占样本总量的7.7%,在某种程度上反映出目前“纲要”课程与教学研究的高质量论文数量较少。不过,相比之下,这75篇论文的影响力却没有因其数量上的不足而受削弱,其下载量占全部样本文献总下载量的18.8%,其引用量占全部样本文献总引用量的25.0%,对比发文量、下载量和引用量三组数据,可知CSSCI来源期刊(含扩展版)在学术影响力上远远超过了其他期刊。

三、十八大以来关于“纲要”课程与教学研究热点

关键词是作者学术思想和学术观点的凝练,是论文内容的索引,能够反映文章的核心内容和研究主题。对关键词词频统计能在一定程度上说明人文社会科学领域研究文献的研究主题,但却无法挖掘主题之间的关联性,从而无法较好地实现对研究主题的识别、归类,进而无法有效地揭示某个领域学术研究的现状与趋势、学科增长点与突破口。为解决这一问题,本次研究将定性分析与定量分析结合起来,在对十八大以来关于“纲要”课程与教学的文章进行主题分类之后,对关键词的词频进行统计,二者结合起来以揭示“纲要”课程与教学的研究热点。

(一)样本文献关键词词频分析

1.样本关键词的分布情况

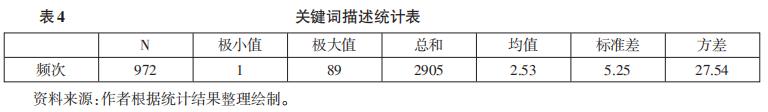

对972篇样本文献的关键词进行抽取和词频统计,发现这972篇文献数据中共含有1357个关键词,①总共词频为2905次,平均词频为2.14次,平均每篇文章(1357/972)1.4个关键词,关键词词频最高的是“教学”,共出现89次,其次是实践教学,频次75。出现频次为1的关键词共有1026个。从表4的统计中可以看到关键词的标准差为5.25,与关键词的均值2.14相比差别较大,这说明关键词的分布较为分散。

在高频词的筛选上,本次研究尝试引入齐普夫第二定律,该定律主要是用来统计文献中高频关键词和低频关键词的分布状况及其相互关系,在具体操作上通过计算公式n=(-1+■)/2,其中N词频数为1的关键词数量,本文为1026,计算出高频关键词与低频关键词的临界点n的值(储节旺等,2015)[7]。经计算,本次研究中高低频关键词之间的临界点值为45,即高于45的值为高频关键词,低于45的为低频关键词。依照此种方法,在本次研究样本的所有关键词中,频数大于45的高频词有教学、实践教学、教学改革、思想政治理论课、实效性。

本研究同时引入第二种方法即经验分析法来确定高频词与低频次的临界值(肖明,2010[8];祝捷2017[9])。根据第二种方法,本次研究将关键词词频为前55名的关键词划为高频关键词,得到63个关键词(关键词词频≥4),具体分布见下页表5。

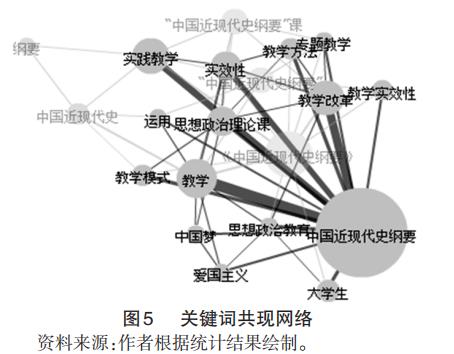

2.高频关键词共现分析

在对样本文献关键词的分布情况进行研究的基础上,本文拟对已筛选出的63个高频关键词进行共现分析,以挖掘2013-2017年“纲要”课程与教学研究的热点问题。如图5所示,两中心点之间的线段越粗表示两个关键词共现的频率越高,经统计和筛选,共现频率较高的关键词组合前十名依次是“中国近现代史纲要+教学”(89次)、“中国近现代史纲要+实践教学”(75次)、“中国近现代史纲要+教学改革”(70次)、“中国近现代史纲要+实效性”(49次)、“中国近现代史纲要+大学生”(31次)、“中国近现代史纲要+教学方法”(30次)、“中国近现代史纲要+教学模式”(29次)、“中国近现代史纲要+专题教学”(22次)、“中国近现代史纲要+中国梦”(22次)、“中国近现代史纲要+爱国主义”(19次)。(详见图5)

(二)“纲要”课教学研究的学术热点解析

通过对样本文献研究主题的逐一梳理及对上述高频关键词词频的归纳分析,可将十八大以来“纲要”课教学的研究热点归纳为教学模式与教学方法、教学内容、课程功能等三大范畴。

1.教学模式与教学方法

十八大以来关于“纲要”课的教学模式和教学方法研究是学界的热点。在本次检索的972篇学术文章中,关于“纲要”课教学模式和教学方法研究的文章数为516篇,所占比例约为53.0%,这一结论也可以从高频关键词的统计分析中得到印证。在用经验分析法得到的高频关键词中,“教学方法”“教学模式”出现的频次分别为30、29,位居高频关键词前列,其后的“教学实效性”“专题教学”“运用”“课堂教学”“途径”“体验式教学”“教学设计”“专题式教学”“研讨式教学”“参与式教学”“互动式教学”等高频关键词都涉及教学模式与教学方法的问题。根据对文献的逐一梳理和对有关高频关键词的参考,可知学界对于教学模式和教学方法的研究分为两类:

其一,针对“纲要”课某一教学模式和教学方法进行研究,具体而言,主要有实践教学模式、体验式教学模式、专题式教学模式、研究性教学模式、互动式教学模式、“五个一”实践教学模式[10]、参与式教学,情境式教学、情感教学法、生活化教学法,等等。对这些具体教学模式与教学方法的探讨大多遵循重要性、存在的问题、具体路径的思路展开。另外,还有一些研究将重点放在其他学科的方法移植到“纲要”课教学的可行性与必要性的问题上,如有学者探讨国际上广泛应用的医学教育的教学方法——PBL教学法,是否适用于“纲要”课教学以及如何将其运用到“纲要”课教学之中的问题(杜志章,2013)[11]。

其二,从总体上对“纲要”课的教学模式和方法进行论述。对于这一方面,学者主要是以“纲要”课教学实践中出现的新情况、新问题为出发点,以增强“纲要”课实效性为落脚点,认为:“当前‘中国近现代史纲要’课教学面临国内外环境以及教学对象新变化等诸多挑战,在教学理念和教学方法创新、实效性提升等方面依然有诸多问题亟待进一步研究与探讨。创新教学理念,改革‘中国近现代史纲要’课教育教学的路径与模式,提升‘中国近现代史纲要’课教学实效性意义重大”[12]。

2.教学内容

对于教学内容进行研究是促进课程建设的一项重要内容,在本次检索的972篇学术文章中关于“纲要”课教学内容研究的文章数为386篇,所占比例约为39.7%。高频关键词中“爱国主义”“中国梦”“社会主义核心价值观”“地方历史文化资源”“爱国主义教育”“红色文化资源”“教学内容”“历史人物”“历史教育”“地方历史资源”“民族精神”“历史文化资源”“地方史资源”均属于教学内容的范畴。据此可将学界对“纲要”课教学内容的研究分为三类:

其一,将相关的思想政治理论和道德品质教育融入教学内容之中。目前,学界比较关注的是在教学内容中如何体现以及如何实现中国梦、社会主义核心价值观、爱国主义和民族精神的教育,其中具有代表性的有:徐奉臻(2015)、朱新屋(2017)、张菊香(2013)关于“纲要”课如何实现中国梦“三进”的分析,[13][14][15]谢菲(2013)、曹均学(2016)关于社会主义核心价值观融入“纲要”课的路径分析,[16][17]杨积少关于“纲要”课爱国主义教育切入点的分析[18],等等。

其二,将特色历史文化资源整合进“纲要”课教学内容之中。十八大以来学界集中讨论的是如何将地方历史文化资源和红色文化资源整合进“纲要”课的教学内容之中。绝大多数学者在讨论将这两种资源运用于“纲要”课教学内容时,首先都强调了前者在“纲要”课教学中的价值,学界认为这主要体现在:丰富“纲要”课教学的内容、转化“纲要”课活语体系、培养学生爱国爱家乡的情感(艾萍,2016);[19]激发学习兴趣、提高教学质量、提高学生素质(张瑾,2015);[20]增强学生对地方的归属感(杨若飞,2016);[21]能够增强学生学习历史的直观感受和学习兴趣,让学生在了解历史知识、把握历史规律的同时,树立正确的历史观和人生价值观[22]。

其三,“纲要”课具体教学内容的研究。有学者根据“纲要”课教材,针对具体教学内容分别探讨了相应的教学重点或教学思路。如关于“全面建设社会主义的十年”的相关问题,有学者指出“在开始全面建设社会主义十年历史的研究和教学中,必须正确把握这一时期的历史发展脉络,正确认识这一时期的探索成果和巨大成就,理性分析十年探索中的曲折与失误。惟其如此,才能全面、客观地认识这十年的历史,才能对中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义道路、中国特色社会主义制度的源与流有更加清晰的认识”[23]。

3.课程功能

十八大以来关于“纲要”课课程功能的研究相比教学模式与教学方法、教学内容而言,在数量上有很大差距,仅有25篇,所占比重为4.1%,但是相比其他相关主题的文章在数量上仍具有一定优势。与“纲要”课课程功能相关的高频关键词主要包括“思想政治教育”和“历史虚无主义”两项,事实上,在对相关文献进行梳理的过程中这一结果也得到了印证。十八大以来,学界对于“纲要”课课程功能的探讨主要是从其思想政治教育的作用展开的:“纲要”课可以帮助大学生掌握中国近现代历史发展的过程,正确认识国情;激发其爱国热情,增强其民族自尊心、自信心和自豪感;增强大学生对四项基本原则的认识,提高执行党的方针政策的自觉性,从而自觉拥护中国共产党的领导;帮助大学生树立更加坚定走中国特色社会主义道路的信念。[24]除此之外,还有学者结合当下的现实问题,探讨“纲要”课对于抵御历史虚无主义思潮的作用,认为历史虚无主义与“中国近现代史纲要”课教学存在着尖锐对立。“纲要”课教学方面存在的问题是历史虚无主义得以乘虚而入的重要原因。我们要深刻认识其危害,深化教学改革,防止历史虚无主义对大学生思想的渗透、侵蚀。[25]

四、十八大以来关于“纲要”课程与教学研究中存在的问题

十八大以来的学术研究成果多集中在课程与教学的内容、方法和功能三个方面,有些研究领域仍然未被涉足或涉足不深,已涉足领域的研究成果也存在诸多问题,总体而言,包括如下三个方面:

首先,既有研究成果重经验总结,轻理论探讨。现有研究成果对“纲要”课课程与教学的研究,无论是内容的构建、方法的改进还是功能的开发,大多还仅仅停留在经验总结的层面,而真正从理论高度来阐述“纲要”课课程与教学的学术文章并不多见。就教学内容而言,如果说历史线索是骨骼,历史知识是血肉,那么历史观则是灵魂。已有研究成果在历史线索的梳理和历史资源的挖掘上有一定的进展,但这种梳理和挖掘往往没有相应的历史观和理论作为支撑,而忽视了课程与教学中马克思主义理论的运用和正确历史观的树立;就教学方法而言,学术界较多地关注“如何做”的问题,回避了理论上“何以能做”的问题。理论的高度决定着研究的深度,由于缺乏理论的支撑,相关研究难以形成宏观的研究思路和研究框架,最终流于琐碎、流于表面。“纲要”课是高校思想政治理论课之一,其所依托的一级学科是马克思主义理论学科,二级学科是中国近现代史基本问题研究学科。它的课程性质和学科属性,决定了对这门课程和教学的研究必须以马克思主义为指导,同时结合历史学、教育学的相关理论作为其补充。因此,在研究过程中,要从马克思主义的历史观、历史学和教育学相关理论出发,构建一种相对严整、逻辑自洽的研究框架,增强研究的系统性和整体性,推进相关研究向纵深发展。

其次,现有研究成果突出了历史,淡化了政治。近五年来,学界重视历史资源在“纲要”课课程与教学中的作用,突出“纲要”课的历史性,而忽视了其政治性,也有部分学者对时政热点融入“纲要”课程与教学进行了探讨,但在数量上和质量上都有待提高。“纲要”课的教学目的不是全面系统地传授中国近现代的历史知识,而是通过对中国近代以来抵御外来侵略、争取民族独立、推翻反动统治、实现人民解放的基本史实的讲解,明确和突出“四个选择”,即中国人民怎样选择了马克思主义、中国共产党、社会主义道路和改革开放,而这“四个选择”既是中国近现代史的基本问题,更是与当代中国政治紧密相连的重大问题。从这一角度看,“纲要”课是一门带有历史特点的思想政治理论课,因此,对“纲要”课课程与教学的研究应是历史叙述与价值判断的统一,是历史性与政治性的统一,甚至应该更加旗帜鲜明地突出后者。一方面,对“纲要”课课程与教学的研究应根据高校思想政治教育新形势、新要求,继续探究如何推动党中央治国理政新理念新思想新战略进教材、进课堂、进头脑;另一方面,应加强对中国共产党系列基本文献融入“纲要”课路径的探究,党的历史由于其时段和地位,是中国近现代史中浓墨重彩的一笔,而党的文献与党的历史相随相伴,它们从一个非常重要的方面记录和反映了党的产生和发展,党领导革命、建设和改革的丰富的思想理论和波澜壮阔的社会实践及宝贵经验。

最后,既有研究成果的视野还有待进一步拓展。“纲要”课课程与教学中具有研究价值的问题除了“教学内容”“教学方法”“教学手段”外还有很多,如受众、环境、情感、载体、话语体系、教育观念,等等。而就目前学术界关于“中国近现代史纲要”课程与教学的研究成果而言,主要是围绕“教学内容”“教学方法”和“教学手段”三个方面展开的,这显然并不全面。随着教学实践的开展,受教育群体呈现出获取历史知识渠道日益复杂多样及对历史的认知易于碎片化、表面化等新特点,要求“纲要”课课程与教学创新话语体系、革新教育观念、培育问题意识、协调教育中各要素的关系,这些都是可资探讨与研究的方向,有待我们进一步开发与探索。

十八大以来,学术界关于“纲要”课程与教学的研究呈现出方兴未艾的态势,但是相关研究的理论性、政治性相对淡化,研究视野较为狭窄,有待学界进一步补充和完善。“纲要”课程与教学的研究仍是任重而道远。

注释:

①鉴于“中国近现代史纲要”“中国近现代史”这类关键词与本研究内容完全重合,分析中难以发挥作用,本研究予以舍弃。

参考文献:

[1]See De Price Solla DJ. Little Science, Big Science.New York: Columbia University Press, 1963.

[2]邱均平.信息计量学[M].武汉:武汉大学出版社,2007.

[3]江国华,韩玉亭.中国法律解释理论演化路径检视——基于法学类CSSCI来源数据库的分析[J].法学论坛,2015(1):118-130.

[4]赵修华,陈丙纯.“国家安全”理论研究现状评析——基于《江南社会学院学报》1990-2013年数据[J].现代国家关系,2014(4).

[5]祝捷,宋静.2014-2016年大陆涉台政治学研究的知识图谱——基于文献计量学的实证研究[J].现代台湾研究,2018(1).

[6]佘双好等.思想政治理论课教学科研分析报告[M].北京:社会科学文献出版社,2017.

[7]储节旺等.文献计量分析的知识管理学科规范研究[M].北京:中国社会科学出版社,2015.

[8]肖明.基于共词分析的我国用户信包行为研究结构探讨[J].情报杂志,2010(2):12-15.

[9]祝捷.大陆涉台期刊论文学术热点追踪——以2014年度为考察对象[J].现代台湾研究,2017(4):58-66.

[10]杨才林,王晓力.中国近现代史纲要“五个一”实践教学模式探索[J].思想政治教育研究,2015(2):58-60.

[11]杜志章.论PBL教学法在思想政治理论课教学中的应用——以“中国近现代史纲要”课程为例[J].学校党建与思想教育,2013(7):44-46.

[12]吴昌盛.关于提升“中国近现代史纲要”课教学实效性的若干思考[J].思想理论教育导刊,2015(6):99-101.

[13]徐奉臻.在思政课教学中何以实现中国梦之“三进”——以“中国近现代史纲要”课为例[J].思想政治教育研究,2015(3):52-55.

[14]朱新屋.“中国梦范式”与“中国近现代史纲要”课教学体系的新确立[J].思想政治教育研究,2017,33(1):16-21.

[15]张菊香.“中国近现代史纲要”教学中深化中国梦教育探析[J].学校党建与思想教育,2013(22):47-48.

[16]谢菲.论社会主义核心价值体系教育在“纲要”课教学中的实现[J].思想理论教育导刊,2013(8):102-104.

[17]曹均学.“中国近现代史纲要”课开展社会主义核心价值观教育的路径探析[J].思想理论教育导刊,2016(3):111-114.

[18]杨积少.“中国近现代史纲要”教学中的爱国主义教育切入点探析[J].学校党建与思想教育,2013(6):37-39.

[19]艾萍.地方史资源与“中国近现代史纲要”课话语体系的创新——以上海地方史为例[J].思想教育研究,2016(8):74-77.

[20]张瑾,仝瑞中.浅析地方历史文化资源在《中国近现代史纲要》课教学中的运用[J].学校党建与思想教育,2015(4):51-52.

[21]杨若飞.贵州地方史资源融入中国近现代史纲要教学的途径研究[J].教育观察(上半月),2016(7).

[22]邓云,张奕.浅析红色历史文化资源在“中国近现代史纲要”课程中的作用——以胶东红色历史文化资源为例[J].学校党建与思想教育,2014(3):45-47.

[23]黄延敏.关于“开始全面建设社会主义的十年”历史研究和教学的几个问题[J].思想理论教育导刊,2014(6):53-59.

[24]王红霞.思想政治理论课在大学生思想政治教育中的功能分析——以“中国近现代史纲要”为例[J].学校党建与思想教育,2013(3):55-57.

[25]李朝阳.深化“纲要”课教学改革抵御历史虚无主义思潮的渗透[J].学校党建与思想教育,2014(1):26-29.